倉庫DXはただの「自動化」ではない!新しい倉庫に生まれ変わる方法

「倉庫DXとはどのようなもの?漠然と『デジタル化で業務効率アップ!』といったイメージがあるが、具体的にはよくわかっていない」

「アナログな倉庫業務に限界を感じており、倉庫DXで解決できるのであれば推進したいが、どこから手をつけて良いかわからない」

現状の倉庫業務に課題を感じており、倉庫DXに関心を抱いた企業様の中では、このような疑問をお持ちのケースも多いのではないでしょうか。

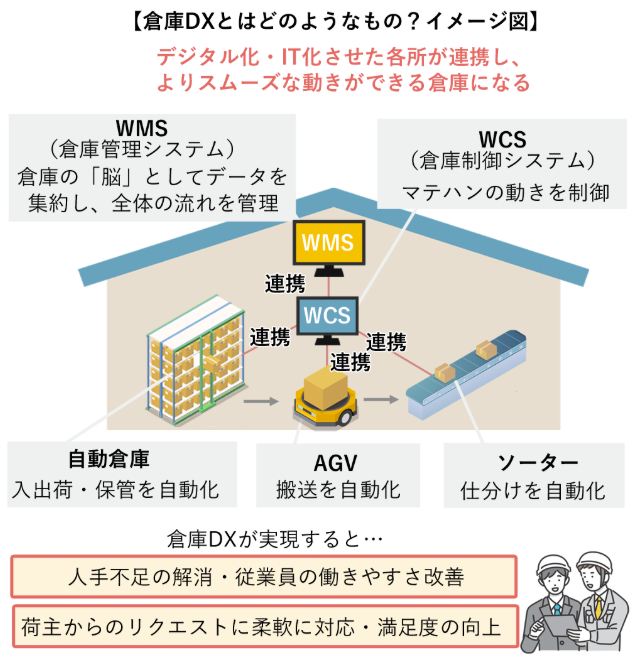

倉庫DXとは、「デジタル技術で倉庫現場の課題を根本から変革する取り組み」のことです。

ただ業務の一部をデジタル化・IT化して生産性を高めるだけではなく、IT化させた業務と業務を繋ぎ合わせ倉庫内のデータをスムーズに循環させることで、作業の効率・精度・さらには従業員の働き方までもが最適化された倉庫を実現できます。

深刻な人手不足や物流の小口化・多頻度化が進行している今、これらの物流業界の課題を根本から解消する打開策として、倉庫DXは注目されています。

しかしその一方で、倉庫DXの実現には長期的で複雑な計画を練らなければならず、多くの企業が必要性を感じていながらも取り組めていないというのが実情です。

そこで本記事では、倉庫DXについて知りたい企業様に向けて

・倉庫DXとはどのようなものか(定義・重要性)

・倉庫DXに成功した企業の事例

・倉庫DXを推進するメリットとデメリット

・倉庫DXを実現する主な手段

といった内容をわかりやすくお伝えします。

最後まで読めば、

「倉庫DXに向けて動き出すべきかどうか」

「はじめの一歩として何をするべきか」

が明確になりますので、ぜひご一読ください。

【記事監修】園田真之介

Rally Growth株式会社 代表取締役社長。株式会社FrameworxでSEとしてキャリアを形成後、株式会社BayCurrent Consultingを経て現職。専門は物流・ロジスティクス×IT領域。過去に大手アパレルの物流・倉庫最適化や大手自動車メーカーの物流システム刷新の案件をコンサルタントとして多数経験。2021年グロービス経営大学院卒(MBA)

目次

1. 倉庫DXとはどのようなもの?

はじめに、倉庫DXとはどのようなものかを、以下の順にお伝えします。

・倉庫DXとはデジタル技術で倉庫現場の課題を根本から変革する取り組み

・なぜ今、倉庫DXが重要なのか?

・倉庫DXを実施しないとどうなってしまうのか?

表面的な言葉の定義だけではなく、倉庫DXの全体像が掴める内容になっているので、ぜひ「自社倉庫に取り入れた場合どうなるか」をイメージしながらご覧ください。

1-1. 倉庫DXとはデジタル技術で倉庫現場の課題を根本から変革する取り組み

冒頭でも申し上げたとおり、倉庫DXとはデジタル技術で倉庫現場の課題を根本から変革する取り組みのことです。

倉庫DXは国が推進している「物流DX」の施策の一部であり、データ・デジタル技術・デジタルツールを使って、倉庫のあらゆる課題を解決することを目的としています。

| 倉庫DXによって解決される倉庫の課題(一例) | |

→マテハン・ロボットで業務を自動化。少ない人数で業務が回るようになる |

|

→システム導入で倉庫内のデータを一元管理。確認ミス・入力ミスを防いで顧客満足度が向上する |

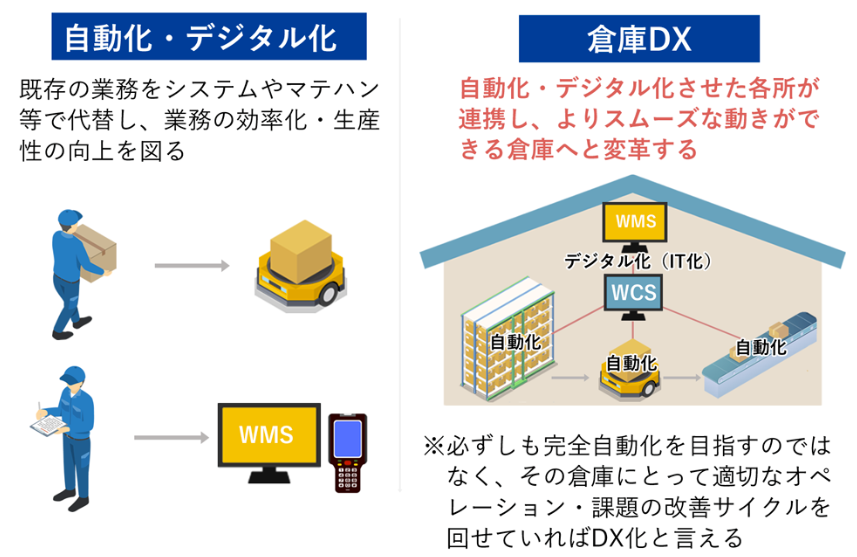

ここで注意したいのが、倉庫DXは単なる倉庫の自動化やデジタル化ではない、という点です。

既存業務の自動化やデジタル化はあくまで手段でしかなく、それらを繋げ合わせて倉庫を新たな形態にしていくことこそが倉庫DXである、と認識しておきましょう。

1-2. なぜ今、倉庫DXが重要なのか?

「倉庫DX」「物流DX」といった言葉が普及し、それらを推進する情報も多く目にするようになった今、なぜ倉庫DXが重要だと言われているのでしょうか。

その理由は、さまざまな課題を抱える物流業界の現状が関係しています。

| 物流業界を取り巻く現状 | |

| 労働人口の減少 | |

| 急速に進む日本の人口減少・少子高齢化に伴って労働人口も減少傾向にあり、「労働政策研究・研修機構」が実施した推計によると、今後15年で約800万人の労働人口が減少すると考えられている

【倉庫業務にはどんな影響がある?】 物流業界では特にトラックドライバーの担い手不足が特に問題視されているが、人手に依存する業務が多いその他の分野にとっても、労働人口の減少は深刻な問題 →倉庫内スタッフの人材不足も深刻化すると考えられる |

|

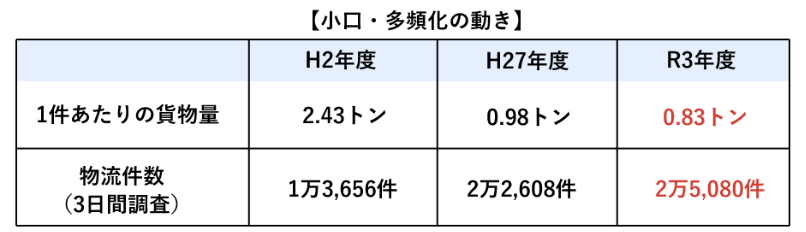

| 物流の小口・多頻度化 | |

| 1回に運ぶ荷物の量が減少している一方で物流件数は増加しており、「少ない量の荷物を何度も運ぶ」という非効率な状態が進行している

参考:国土交通省「検討の背景②物流を取り巻く現状と課題」(p.4) 【倉庫業務にはどんな影響がある?】 入出荷件数が増えることで、検品・ピッキング・梱包・発送等の業務が煩雑になる →人手不足だけではなく、長時間作業やミスの多発による従業員の働きやすさの低下といった問題にも繋がる |

|

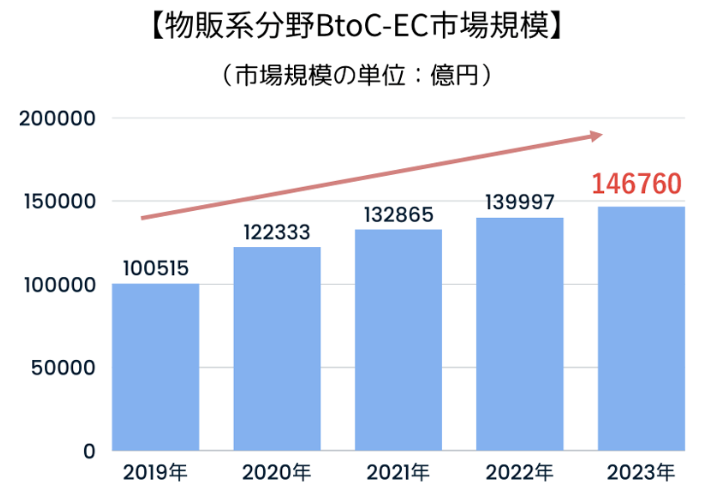

| EC市場の拡大 | |

| EC市場の規模は年々拡大しており、経済産業省が実施した「電子商取引に関する市場調査」によると、BtoC-ECでは2022年~2023年間で6,763 億円の増加、BtoB-ECにおいても10.7%増となった

EC市場の拡大は、物流の小口・多頻度化の進行を早めた要因の一つでもある

参考:経済産業省「令和5年度 電子商取引に関する市場調査報告書」(p.5) 【倉庫業務にはどんな影響がある?】 入出荷件数が増えることに加え、倉庫管理の「精度の高さ」も重要になる(在庫切れ・誤出荷・配送の遅延といったトラブルはクレームに繋がる) →倉庫内スタッフに求められるスキルのレベルが高くなり対応しきれない |

このように、物流業界では「より正確で迅速な対応が求められているが、人手不足は深刻化していく」というアンバランスな状況にあり、人の手に依存する従来の倉庫業務では限界があります。

・人手不足

・業務過多によるヒューマンエラーの頻発

・労働環境の悪化による従業員の働きやすさの低下

といった課題が深刻化する前に、倉庫DXによる体制の立て直しが重要であると言えるでしょう。

1-3. 倉庫DXを実施しないとどうなってしまうのか?

倉庫DXを実施せず既存の方法で運用し続けると、現状で抱えている倉庫業務の課題はさらに深刻化します。

具体的には、作業効率・業務の精度・従業員の働きやすさが改善されないことにより顧客(取引先)の満足度や競争力も低下していき、最悪の場合企業の存続が危うくなるリスクがあります。

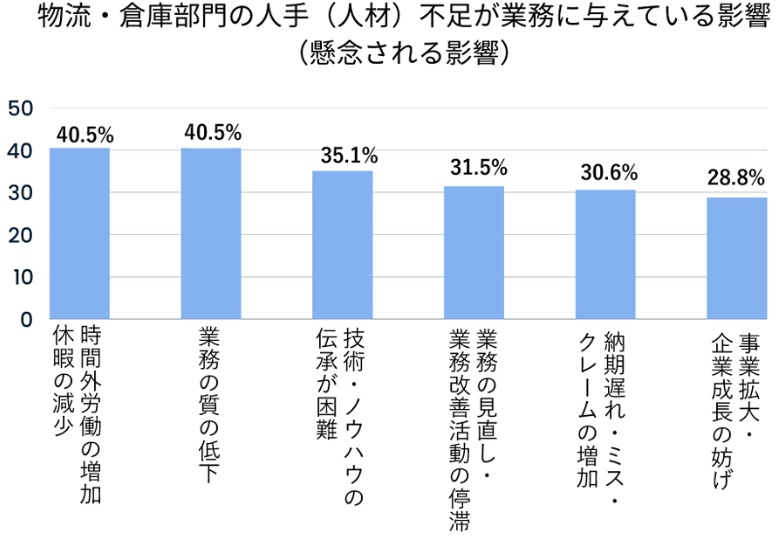

富士電機株式会社が2021年に行った「物流・倉庫部門における人手不足の実態調査」では、「物流・倉庫部門の人手(人材)不足が業務に与えている影響(懸念される影響)」という項目において、次のような回答結果が出ています。

参考:富士電機「物流・倉庫部門における人手不足の実態調査」

労働時間の増加・職場の雰囲気の悪化・クレームの増加は、倉庫内で働く従業員が定着しなくなる要因の一つです。

人手に依存して稼働している倉庫で従業員が定着しなくなってしまった場合、企業は近い将来存続の危機に立たされます。

このような事態を回避するために根本的な課題の解決、つまり倉庫DXの推進が必要だといえるでしょう。

ただし、大掛かりな倉庫DXに着手するリソースがない企業の場合は、業務の一部をIT化させるなど慎重にスモールステップから進めることをお勧めします。

詳しくは記事の中盤「3.倉庫DXを今すぐ推進するべき企業・慎重になった方が良い企業の特徴」で解説しますので、本章では人手依存の倉庫運用が危険だということを認識しておきましょう。

2. 倉庫DXに成功するとどうなる?企業の事例

続いては、実際に倉庫DXに成功した企業の事例をご紹介します。

|

事例1.「完全自動化」の次世代倉庫の完成を実現 |

|

【企業概要】

|

|

| 【倉庫DX推進の背景】

データやデジタル技術を活用した「サプライチェーンの最適化」を目標に物流DXに取り組んできた大手化粧品メーカーが、自社工場の倉庫を新たに建設することとなった。業界全体の課題であった

を改善するべく、倉庫業務の完全自動化と場内トラック運行のスマート化を目指し、新倉庫を設計した。 |

|

【倉庫DXの成果】

立体自動倉庫・AGV・知能ロボット等の自動化設備を導入し、荷下ろし・搬送・仕分けといった入荷~出荷までのあらゆる作業を完全自動化することに成功。人の手による業務がなくなり、必要な人員はシステムや設備を制御するスタッフのみとなった。

トラックの入場予約システム・入退場時の車両ナンバー認証システム・倉庫内設備の制御系システムの三者を連携させることで、1時間程度かかっていた工場内滞在時間が約半分に短縮。 |

|

| 【今後の展望】

本件の成果を成功モデルとし、生産と物流が一体となった型拠点の実現や、拠点同士を連携させた持続可能なサプライチェーンの実現を目指している |

|

事例2.倉庫DXの第一ステップとして社内システムを整備 |

|

【企業概要】

|

|

| 【倉庫DX推進の背景】

地域密着型の中小倉庫業として存続していくため、10年後を見据えた企業のあるべき姿・見直すべき業務を社内で徹底的に議論した結果。2015年からDXに取り組むこととなった。基幹システムの刷新・倉庫管理システム(WMS)の導入・RPAやAIの活用を実施し、新たな業務フローを現場に定着させた。 |

|

【倉庫DXの成果】

倉庫内の情報をデータ化したことにより、ペーパーレス・館内放送レス化が実現。事務作業を大幅に削減したことにより、新設した物流センターに10名の人員を確保することができた。

データに基づいた物流改善や料金改定の提案ができるようになり、打ち合わせが活発化。強い信頼関係を結ぶことに成功した。 |

|

| 【今後の展望】

物流ロボットを導入し、倉庫内業務の自動化を推進していく |

上の2つの事例で注目すべきは、いずれの企業も現在の状態を倉庫DX(物流DX)の完成形であるとは考えていないという点です。

多くの企業が倉庫DXに取り組んでいますが、「完全に完了した」と公言している企業は現時点では現れていません。

業界の最先端で先進的な取り組みを行っている大企業でさえも未だ発展途中にあり、これは倉庫DXが単なる一時的な変革ではなく、継続的な進化の過程であることを示しています。

短期間での完成を目指すのではなく、自社の倉庫業の課題と向き合いながらDXを推進し、その過程で一つずつ着実に課題を解決していくのが理想的な形だと言えるでしょう。

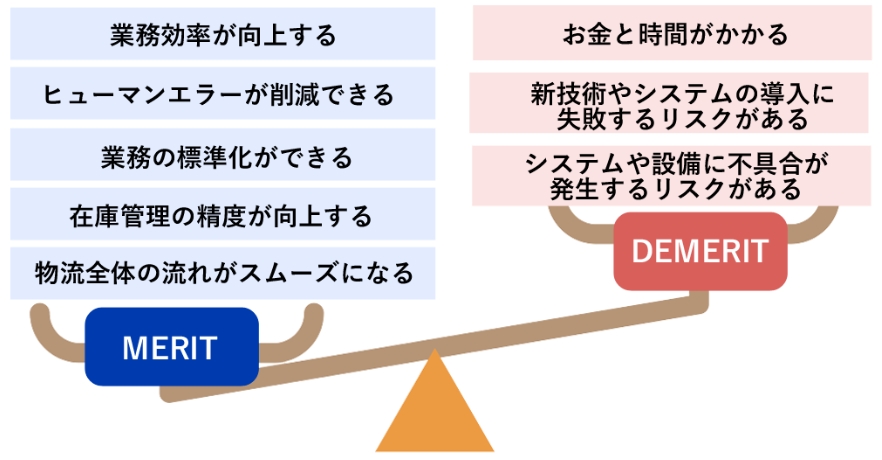

3. 倉庫DXを推進するメリットとデメリット

ここからは、倉庫DXを推進するメリットとデメリットについて解説します。

| メリット | デメリット |

|

|

倉庫DXには多くのメリットがありますが、実際に推進するにあたって、コストがかかる等のデメリットも知っておかなければなりません。

倉庫DXによって得られるものと、負わなければならないリスクについて、正しく理解していきましょう。

3-1. 倉庫DXを推進する5つのメリット

倉庫DXを推進するメリットとして代表的なものは、以下の5つです。

| 倉庫DXを推進する5つのメリット |

|

各メリットによって解決できる倉庫業務の課題や改善例など、一つずつ詳しくお話しします。

3-1-1. 業務効率が向上する

倉庫DXを推進する最大のメリットとも言えるのが、倉庫業務の効率が向上することです。

| メリット1.業務効率が向上する |

| どんなメリット? |

| これまで人の手や目で行っていた業務を自動化・IT化させることで、従業員の負担軽減や生産性の向上を実現する |

| このメリットによって解決できる課題 |

|

| 改善例 |

→Excelで管理していた情報の入力作業・人の目で行ってきた入荷検品や棚卸などの整合性確認のための作業が大幅に割愛・短縮

→少ない人員で倉庫業務が回るようになり、従業員1人あたりの負担が軽減、より重要な業務に集中できるようになる |

※WMS:倉庫管理システムのこと。詳しくは記事の後半「5-1.WMSを導入する」をご覧ください。

業務効率の向上は、人手不足や納期遅れに悩む倉庫現場にとっては、特に大きなメリットであると言えるでしょう。

3-1-2. ヒューマンエラーが削減できる

倉庫DXを推進するメリット、2つめはヒューマンエラーが削減できることです。

| メリット2.ヒューマンエラーが削減できる |

| どんなメリット? |

| これまで人の手や目で行っていた業務を自動化・IT化させることで、人為的ミス発生の機会を減らす |

| このメリットによって解決できる課題 |

|

| 改善例 |

→顧客情報をシステムから出力してラベル化することで記入ミスが発生しなくなり、誤出荷等のトラブルを未然に防げる

→誤った商品をピッキングするとアラートが鳴るシステムを導入することでミスを防ぐ ※ミスの件数が減るだけではなく、それに伴うクレームの発生や従業員のモチベーションの低下も防止できる |

人の目・人の手による検品やピッキングは、どれだけ慎重に作業してもうっかりミスが生じてしまうものですが、業務を自動化すれば、人為的ミス発生の機会を減らすことができます。

・入出荷件数が多い

・取り扱う商品の種類が多い

・イレギュラーな対応が必要な商品を多く取り扱っている

といった特徴のある倉庫ほど、倉庫DXによるヒューマンエラー削減の効果を実感できるでしょう。

3-1-3. 業務の標準化ができる

業務の標準化ができるというのも、倉庫DXを推進するメリットの一つです。

| メリット3.業務の標準化ができる |

| どんなメリット? |

| 長年の感覚や勘に頼った属人的なオペレーションを脱却し、誰でも一定の水準で業務をこなせる環境を構築することで、安定した生産性を確保する |

| このメリットによって解決できる課題 |

|

| 改善例 |

→新たにシステムを導入し、システムの機能に合わせた作業フローやマニュアルを新たに確立。新人スタッフでもマニュアル通りに動けば十分な戦力として機能するようになった

→在庫の位置情報をデータで管理・リアルタイムで共有できるようにすることで、誰でも迅速なピッキングやロケーション移動が可能に |

倉庫内の情報をデータ化、作業の一部をIT化することで明確なマニュアルが作成しやすくなり、新人からベテランまで一定の水準で業務をこなせるようになります。

倉庫DXによる業務の標準化は、新人スタッフやスポットでの採用を積極的に行っている企業ほど、大きなメリットとして作用するでしょう。

3-1-4. 在庫管理の精度が向上する

在庫管理の精度が向上するというのも、倉庫DXを推進するメリットの一つです。

| メリット4.在庫管理の精度が向上する |

| どんなメリット? |

| 倉庫内の商品の情報をデータ化しシステムに登録・管理することで、入荷~出荷までの物の動きをリアルタイムで反映・可視化・共有できるようになる |

| このメリットによって解決できる課題 |

|

| 改善例 |

→システムでリアルタイムの実在庫数を管理すれば、在庫切れになった瞬間新たな発注は受けられなくなるため、欠品によるクレームやトラブルを防止できる

→システム側に「在庫数が一定の値を超えた商品はそれ以上入荷しない」等の条件を設定すれば、過剰在庫を防止できる

→AIによる需要予測で適正在庫維持の精度が上がる |

欠品や過剰在庫といった在庫管理をめぐるトラブルは、荷主との信頼関係に大きく影響します。

倉庫内の物の流れをデータ化し、「どこに・何が・どれだけあるのか」をいつでも誰でも瞬時に把握できるようにしておくことでこれらのトラブルを防止できるのは、倉庫DXの大きなメリットです。

3-1-5. 物流全体の流れがスムーズになる

倉庫DXを推進するメリット、最後は「物流全体の流れがスムーズになる」です。

| メリット5.物流全体の流れがスムーズになる |

| どんなメリット? |

| 倉庫内だけではなく、受発注・配送までの流れもシステムで連携することで、サプライチェーン全体の最適化が実現する。その結果、納期遵守率・顧客満足度の向上に繋がる |

| このメリットによって解決できる課題 |

|

| 改善例 |

→受注データを自動でWMSに連携することで、出荷作業が即スタートできるようになる

→トラックの積み下ろしエリアにAI車両検知システム導入などで最適化を図り、荷待ち時間を削減 |

倉庫業務の課題は、保管中だけでなく搬入や搬出といった前後の工程にも存在します。

特にトラックでの積み下ろしや積み込みは、物流全体の流れに大きな影響を与えるポイントであり、倉庫DXで物流全体の流れをスムーズにすることは非常に重要です。

特に、

・製造・保管・販売までを一貫して担っている

・多品種・小ロット・短納期に対応している

・仕入れ先・出荷先が多い

といった企業においては、こちらのメリットを感じやすいでしょう。

3-2. 倉庫DXを推進する3つのデメリット

倉庫DXを推進するデメリットとして代表的なものは、以下の3つです。

| 倉庫DXを推進する3つのデメリット |

|

なぜこれらのデメリットが生じるのか、またデメリットを最小限に抑える方法など、一つずつ詳しくお話しします。

3-2-1. お金と時間がかかる

倉庫DXを推進するデメリットとして最も代表的なものが、お金と時間がかかるという点です。

倉庫DXの推進には多額の初期費用と長期的な時間の投資が避けられないため、潤沢な資金を有していない中小企業においては特に、経営に深刻なダメージを与えるリスクがあります。

| 倉庫DXにかかる費用(一例) | |

|

実際にかかる費用は倉庫の規模や自動化・機械化をどこまで進めるかによって大きく異なりますが、AGVや自動倉庫を導入した在庫保管可能数50万~100万点の大型物流センターでは、総工費が数十億円にものぼったというケースもあります。

そのため、

・倉庫DXに金銭的・時間的コストをどのくらいかけられるか

・導入したいと思っているシステムや機器の費用対効果はどれほどか

といった点を慎重に検討するべきだと言えるでしょう。

| 【高額な倉庫DXは、補助金の活用も検討すべき】

「倉庫DXの推進を検討しているが予算に余裕がない」という場合は、国からの補助を受けられないか確認してみることをお勧めします。 国土交通省では、「物流施設におけるDX推進実証事業」として、補助金を受け取る企業を公募しています。 ※補助対象メニュー

詳しくは、国土交通省のWebサイトをご確認ください。 |

参考:国土交通省「物流施設におけるDX推進実証事業 事業説明資料」(p.9)

3-2-2. 新技術やシステムの導入に失敗するリスクがある

倉庫DXを推進するデメリット、2つめは「新技術やシステムの導入に失敗するリスクがある」という点です。

新たに導入しようと考えているシステムや機器、既存のオペレーションや業務特性とマッチしていない場合、

・作業効率がかえって悪化する

・導入した機器の一部が十分な機能を発揮しない

・デジタル化した設備同士を連携させるためのシステム構造が複雑化し、高額なカスタマイズ費用がかかる

といった失敗のリスクがあります。

| 新技術やシステムの導入に失敗する例 | |

情報の管理は基幹システムとExcelで行い、入荷~出荷までの作業は人の手によって行っていたA社の倉庫では、倉庫DX推進に向けて新たなシステムと機器を導入することになった。

をそれぞれ異なるベンダーから購入し稼働テストを行ったところ、制御システムとソーターの互換性不足により、仕分け作業が当初予定してた半分の処理能力しか発揮できないことが判明した。 結果、仕分け前の在庫が滞留してしまうという事態が発生し、増員による人件費の増加と納期遅延が発生した。 |

上記のような失敗を防ぐために、倉庫DXを推進する際は、倉庫業務全体の流れを考慮した慎重な計画・検証を行いましょう。

3-2-3. システムや設備に不具合が発生するリスクがある

システムや設備に不具合が発生するリスクがあるというのも、倉庫DXを推進するデメリットだと言えるでしょう。

DX化により人手への依存度が下がる一方で、デジタルへの依存度は高まるため

- システム障害による機器の停止

- バグによるデータの消失

といった、アナログのオペレーションでは起こりようがなかったトラブルの発生リスクがあります。

これらのトラブルが倉庫にどのようなダメージを与えるのか、具体例を見てみましょう。

| システムに不具合が発生した倉庫の例 | |

危険物倉庫を運用するB社では、外部からの不正アクセスによってシステム障害が発生し、倉庫内の物流システムが稼働停止するという被害を受けた。

といったあらゆる業務がシステムで行えなくなり、電話やFAXを使った取引先との連絡、再発防止の対応などに追われた。 |

このように、業務の遅延だけではなく取引先との信頼関係にも影響する被害のリスクがあるのは、倉庫DXを推進するうえで留意しておかなければならないデメリットです。

システム・設備の不具合によるリスクや被害を最小限にする対策としては、

- 万が一トラブルが発生した場合に備えてのアナログ代替策を業務ごとに用意しておく

- マテハン・物流ロボットは定期的にメンテナンスする

- サイバーセキュリティに対する実績・技術を持つベンダーと契約する

といった方法が有効でしょう。

3-3. 【結論】総合的にはメリットの方が多く、倉庫業務に課題を感じているならDX推進を検討すべき

ここまで倉庫DXを推進するメリットとデメリットについてご紹介してきましたが、「総合的にはメリットの方が多く、倉庫業務に課題を感じているならDX推進を検討すべき」というのが本記事における結論です。

倉庫DXを検討している企業様は、

- 既存のオペレーションやシステム構造に限界を感じている

- 人手依存の倉庫業務で現場が回らなくなりつつある

といったお悩みを抱えているのではないでしょうか。

深刻な人手不足や労働環境の悪化など、業務改善のレベルでは解決しない課題を抱えている倉庫の場合、遅かれ早かれデジタル技術を活用した対策を講じなければならない時がやってきます。

コスト面の不安があれば小規模なものからテストしてみる、システム連携の失敗のリスクが不安であれば倉庫システムの連携に強いベンダーやコンサルタントに相談してみるなど、デメリットとなる要因を一つずつ解消していきながら、倉庫DX推進に向けて動き始めましょう。

4. 倉庫DXを今すぐ推進するべき企業・慎重になった方が良い企業の特徴

ここからは、倉庫DXを今すぐ推進するべき企業・慎重になった方が良い企業の特徴についてお話しします。

| 今すぐ推進するべき企業 | 慎重になった方が良い企業 |

|

|

これまで「現状の倉庫業務に課題を感じている全ての企業が倉庫DXの推進を検討すべき」とお伝えしてきたとおり、「倉庫DX推進をお勧めしない企業」というものは基本的に存在しません。

しかし、企業や倉庫現場の状況によっては、倉庫DXを慎重に進めた方が良いというケースも存在します。

本章の内容を参考に、自社がどちらにより多く当てはまるかを見極めましょう。

4-1. 倉庫DXを今すぐ推進するべき企業の特徴

倉庫DXを今すぐ推進するべき企業の特徴は、以下の3つです。

| 倉庫DXを今すぐ推進するべき企業の特徴 |

| 1.人手不足により現場の負担が限界に近づいている |

のいずれかを選択する必要がある →求人に人が集まらない・新規スタッフが定着しない等のリスクを考慮すると、DXに舵を切った方が良いと言える |

| 2.業務量の増加・複雑化に既存のオペレーションでは処理が追いつかない |

| 人の手や既存システムによる倉庫運用が機能していない状態

→早急にシステムの刷新・連携を行い、業務の流れをスムーズに循環させる必要がある |

| 3.取引先や顧客の要求が高度化し、対応が難しくなっている |

| 納期の短縮や多種多様な商品へのイレギュラー対応など、より速く・高精度な仕事が求められる

→人手依存のオペレーションでは「速さ」と「精度」の両立は難しく、両者を解決するにはDXが必須 |

これまで繰り返しお伝えしてきたように、倉庫DXは単なる業務の効率化ではなく、倉庫業務の課題を根本から解消する取り組みです。

・人手不足

・従業員一人当たりの負担増加による労働環境の悪化

・人為的ミスの頻発

・顧客満足度の低下

といった課題が限界に達している企業は、倉庫DXを今すぐ推進するべきだと言えるでしょう。

4-2. 倉庫DXの推進に慎重になった方が良い企業の特徴

続いて、倉庫DXの推進に慎重になった方が良い企業の特徴を紹介します。

| 倉庫DXの推進に慎重になった方が良い企業の特徴 |

| 1.現場スタッフのDXに対する反発が強い |

| 倉庫内スタッフの大多数が全員年配でIT機器に抵抗がある現場の場合、急速にDXを進めても適応できず現場に定着しない恐れがある

例)ハンディターミナルの操作ができない、システムの管理画面の操作ができないなど →DXの重要性を説明する場を設ける・デジタル機器の使い方の長期的な研修を行うなど、時間をかけて段階的に推進する |

| 2.DX導入の予算や人的リソースが不足している |

| 予算や人員が割けない状態で無理に倉庫DXを進めた場合、企業体力が持たず計画が途中で頓挫する恐れがある

→まずは業務で改善できる課題から着手し、業務改善でどうにもならない部分のみをデジタル化・自動化する方向性でDXを目指すと良い |

現場のスタッフや予算など、企業側に倉庫DXの受け入れ準備が整っていない場合、無理なDX推進はかえって逆効果に働く恐れがあります。

上に挙げた特徴に当てはまるものがあれば、まずは倉庫DX推進にあたり解消しなければならない課題は何かを明確にし、時間をかけて段階的に準備を進めましょう。

5. 倉庫DXを実現する主な手段

続いては、倉庫DXを実現する手段について、導入ハードルの低い順に紹介していきます。

・WMSを導入する

・AI・IoTを活用する

・マテハン・物流ロボットを導入する

どれか一つを選択するのではなく、上から順に段階的に導入していくことで、倉庫DXは実現します。

また、必ずしも最後まで完全自動化を目指す必要はなく、貴社倉庫にとって最適な運用サイクルが確立できた時点で一旦区切りをつけ「倉庫DX完了」とするのも一つの考え方です。

本章では、倉庫DXを実現する各手段がどのようなものか、導入することでどのような効果をもたらすのかについて一つずつ解説します、

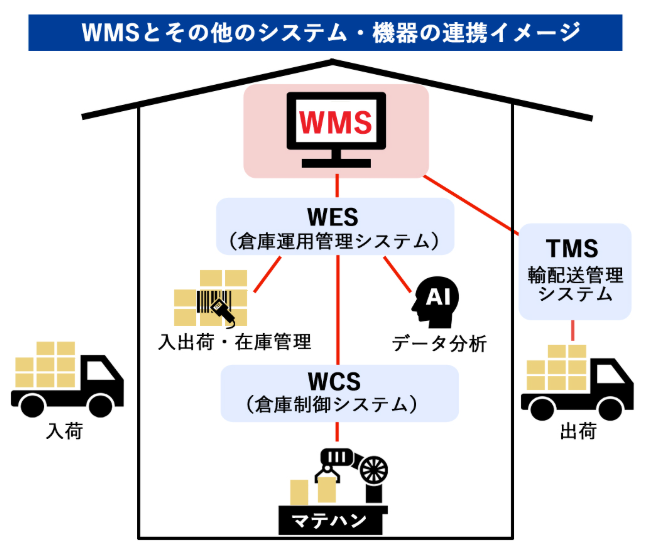

5-1. WMSを導入する

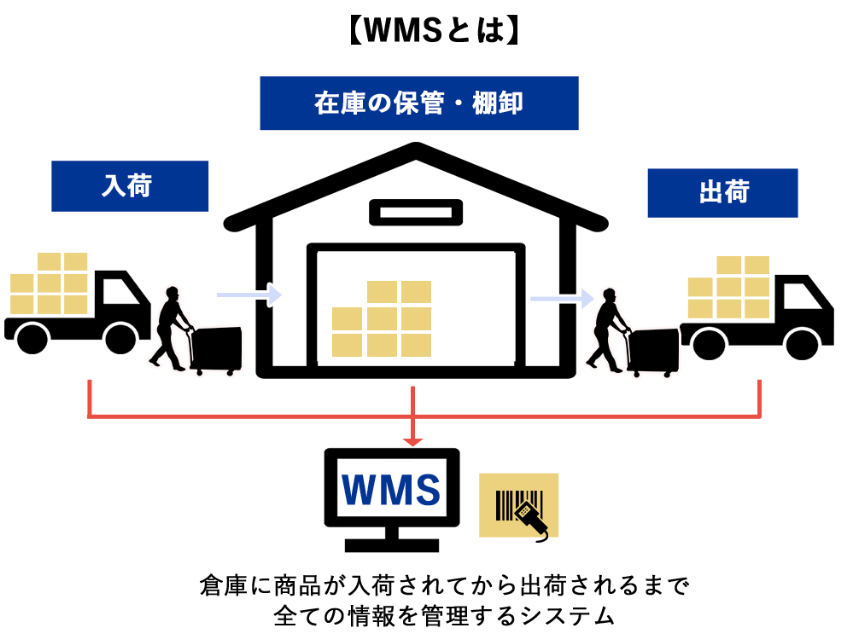

倉庫DXを実現する入口とも言えるのが、WMS(倉庫管理システム)の導入です。

| 【WMSとは?】

倉庫内の物の流れをデータで管理し最適化するシステムのこと

入荷から出荷まで、「何が・どこに・どれだけ・どのような状態で倉庫にあるか」をデータ化し、その情報をバーコード+ハンディターミナルなどで管理する |

これまで基幹システム・簡易的な在庫管理システム・Excel等で管理していた倉庫内の商品の情報をWMSで一元管理することで、リアルタイムな物の流れを誰でも把握できるようになり

・倉庫業務の効率化(省人化)

・人為的ミスの削減

といった効果が期待できます。

| WMS導入で期待できる効果(一例) | |

| 入荷検品の時間短縮 | 入荷した商品をハンディターミナル等でスキャンすることで、入荷登録が半自動で行え、作業時間を大幅に短縮 |

| ピッキングの作業効率向上・人為的ミスの低減 |

|

| 棚卸し業務の効率化 | ハンディターミナルで在庫を全てスキャンしてくるだけで整合性確認が終わるため、作業にかかる時間や負担が大幅に削減 |

| 他のシステム・設備との連携 | 倉庫のすべての情報を集約する「情報拠点」としてWMSを据え、外部システムやマテハン等の機器と連携させることで、倉庫全体の業務を最適化できる |

また、WMSを活用した倉庫管理は、完全なアナログ運用と比べて効率と精度の向上が図れる一方で

・入荷時に商品の情報をシステムに登録する

・検品・ピッキング時にハンディターミナルでのバーコード読み取る

といった、人の手が必要な作業もあります。

そのため、WMS単体では倉庫業務の「半自動化」が限界であり、さらなる自動化を目指すのであればマテハンや物流ロボットといった機器を導入する必要があるでしょう。

WMSについてより詳しく知りたい場合は、具体的な効果や機能について解説した以下の記事をご覧ください。

5-2. AI・IoTを活用する

倉庫DXを実現する主な手段、続いてはAI・IoTの活用です。

【倉庫DXに活用できるAI・IoTとは?】

倉庫内のさまざまなデータをAIに学習・分析させることにより、倉庫管理を最適化する

倉庫内の「人・モノ・設備」の状態をセンサーやデバイスで検知し、リアルタイムでデータを取得・活用する |

AIやIoTの活用によって倉庫業務の「見える化」と「自律化」が実現し、この仕組みは倉庫DXの基盤となります。

実際に倉庫業務に活用できるAI・IoTにはどのようなものがあるのか、例を見てみましょう。

| 倉庫業務におけるAIの活用例 | |

→欠品や過剰在庫を防ぐ

→無駄な動きがなくなり、作業効率が向上する

→事故・作業の遅れなどを発見・防止できる |

| 倉庫業務におけるIoTの活用例 | |

→ハンディターミナル等で読み取る必要がなくなる

→従業員の働きやすさ向上・現場責任者の指示出しの手間が削減される |

上記のような技術を導入しWMSやその他システムと連携させることで、より効果的な生産性の向上が期待できます。

5-3. マテハン・物流ロボットを導入する

倉庫DXを実現する主な手段、最後はマテハン・物流ロボットの導入です。

人間の手で行っていた作業をマテハン・物流ロボットに代替することで、生産性の劇的な向上が期待できます。

| 倉庫DXに活用できるマテハン・物流ロボットの例 | |

| 自動倉庫 | クレーンやシャトル台車を使い自動で商品の運搬・保管・仕分けする倉庫 |

| ソーター | 商品を自動仕分けする機械 |

| ピッキングロボット | 注文を受けた商品を在庫から自動ピッキングするロボット |

| AGV (無人搬送車) |

倉庫の商品を乗せて無人で運搬・搬送するロボット |

| AGF (無人搬送フォークリフト) |

コンピュータ制御により倉庫の商品を無人で搬送するフォークリフト |

マテハンや物流ロボットの導入は、高額な初期費用や運用ノウハウの習得コストがかかるため、倉庫DXの手段の中では最もハードルが高いと言えます。

しかし、これらの技術による生産性の向上と人手依存からの脱却効果は絶大であり、マテハンと物流ロボットの活用により完全自動倉庫を実現した企業も存在します。

そのため、マテハンや物流ロボットの導入は、システムの整備などを終えた先に目指すべき「倉庫DXの完成形」として位置づけるのが現実的でしょう。

5-4. まず手をつけるべきは「WMSの導入・刷新」

ここまで、倉庫DXを実現する3つの手段について紹介してきましたが、これから倉庫DXを目指す企業がはじめに手をつけるべきなのは「WMSの導入・刷新」だと言えるでしょう。

なぜなら、AI・IoT・マテハン・ロボットを倉庫内で稼働させるには、WMSで取得・蓄積した倉庫内のデータが必要だからです。

下の図のように、まずはWMSで倉庫内の情報を集約・管理し、そこから現場の状況に合わせて必要な機器やシステムを導入・連携させていくことで倉庫DXは実現します。

AIや物流ロボットの導入にはWMSの存在が欠かせず、WMSの導入は倉庫DXの入口とも言えるでしょう。

一方で、WMSの導入には

・ベンダーの選定

・要件定義(どのような機能を搭載し、他のシステムや機器とどう連携させるかを決める。通常はベンダーが行うが、複数のベンダーの提案を比較するのは依頼主)

といった作業が必要になり、一定の専門知識を持っていなければ難しいという現実があります。

WMSの導入をハードルが高いと感じる場合は、外部のコンサルタント等に相談しながら進めていくのがお勧めです。

詳しくは、次章「6-3.『物流』と『DX』の両方に専門知識を持った人材を確保する」をご覧ください。

6. これをやらないと失敗の危険あり!倉庫DXを成功させる3つのポイント

最後は、倉庫DXを成功させる3つのポイントについて解説します。

・倉庫DX推進の目的と適用範囲を明確にする

・スモールステップで段階的に進める

・「物流」と「DX」の両方に専門知識を持った人材を確保する

倉庫DXは、倉庫業務に課題を抱えている企業にとって多くのメリットをもたらしますが、かといってやみくもに着手してしまっては失敗に終わるリスクもあります。

かけたコストや時間が無駄にならないよう、倉庫DXを推進する際には本章で紹介するポイントに注意しましょう。

6-1. 倉庫DX推進の目的と適用範囲を明確にする

倉庫DX推進の目的と適用範囲を明確にすることは、倉庫DXを成功させるための重要なポイントです。

・何のためにDXを行うのか(どんな課題を解決したいのか)

・どこまでDX化するのか

・何をもって成功とするか

といった基準を社内で明確にしないまま倉庫DXに取り組んでしまうと、プロジェクトが迷走し、

「多額の費用を投資したが、かえって倉庫業務のサイクルが複雑化し効果を得られなかった」

といった状況に陥る危険性があります。

倉庫DXに取り組む前には、作業スピードやミスの件数といった明確に数値化できる目標を設定しましょう。

DXの適用範囲については、2つめのポイント「6-2.スモールステップで段階的に進める」をご覧ください。

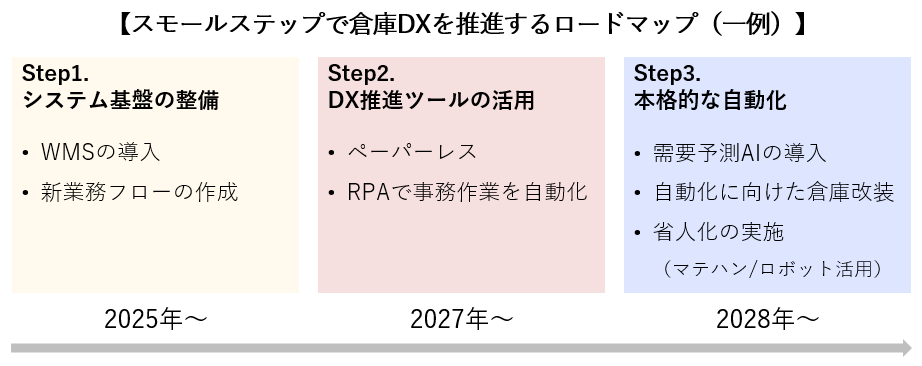

6-2. スモールステップで段階的に進める

倉庫DXを成功させるポイント、2つめは「スモールステップで段階的に進める」です。

いきなり大規模な変革を計画し、大掛かりな工事等に着手してしまうと

・スタッフが新しいデジタル機器を使いこなせず現場が混乱状態に陥る

・新たに導入した設備の一部が稼働せず業務が停滞する

・予算ギリギリで導入したマテハンが現場の業務と上手く噛み合わないことがわかったが、資金に余裕がないため乗り換えられない

といったトラブルの原因になりかねません。

・まずはWMSの導入

・需要予測の必要を感じたらAIを導入

・人の手による作業に限界を感じた業務からマテハン・ロボットで自動化

といったように、最小限のリソースでできることから始め、現場の状況に合わせて必要なものを追加していくというのが倉庫DXの基本です。

以下の3ステップを参考に全体のロードマップを作成し、まずはWMSの導入から手を付けましょう。

上記のようなロードマップをあらかじめ全社員に共有しておくと、社内浸透がスムーズになり、計画を推進しやすくなります。

6-3. 「物流」と「DX」の両方に専門知識を持った人材を確保する

「物流」と「DX」の両方に専門知識を持った人材を確保するというのは、倉庫DXを成功させるための重要なポイントでありながら、最も難しいポイントであるとも言えます。

WMSの導入をはじめとした倉庫DXの推進には、「物流の視点」と「DXの視点」という2つの視点が必要です。

| 倉庫DXの推進に必要な「物流の視点」と「DXの視点」 | |

| 物流の視点(物流担当者) | DXの視点(システム担当者) |

【見えるもの】

|

【見えるもの】

|

【見えないもの】

|

【見えないもの】

|

多くの企業では、「物流の視点を持った社員」「DXの視点を持った社員」がそれぞれ社内に在籍していても、両者を兼ね備えた人材はいないというのが現実ではないでしょうか。

「社内の物流担当者とシステム担当者で役割分担ができるのでは?」

と思うかもしれませんが、物流担当者とシステム担当者のどちらの知見を活かすべきかで意見が割れやすく、意思決定が難航するケースも少なくありません。

そこで、両者の橋渡しとなるのが外部コンサル(物流ITコンサル・物流DXコンサル)です。

| 【物流IT(DX)コンサルとは?】

企業の物流システム導入・DX化をコンサル会社がサポートするサービス 倉庫DXを推進したい企業から依頼を受け、

といった作業を、専門知識に基づいて代行する |

社内の人間だけで倉庫DXに取り組むのが難しい場合は、物流とDXのプロであるコンサルに支援を受けながら進めた方が良いでしょう。

※物流ITコンサルとはどのようなものかについてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

7. 倉庫DXの推進・WMSの導入に悩んだらプロに相談を!Rally Growthの「物流コンサルタント」にお任せください

倉庫DXについてリサーチしていくなかで、

「倉庫DXを推進したいが、本当に実現できるか不安」

「まずはWMSの導入を検討したいが、ベンダー選定や要件定義の相談先がほしい」

といったお悩みをお持ちであれば、物流コンサルティングサービスを手掛ける「Rally Growth」にご相談ください。

| Rally Growthとは? | |||

| 2021年に創立した、ミドルマーケットを中心としたDX化/新規事業構築支援を行う、ビジネスコンサルティングファームです。

代表の園田を中心に物流業界に知見のあるメンバーが集まっており、主に物流DXに関連する案件を中心に、複数の企業を支援しています。 |

| Rally Growthの強み | |||

|

強みその1.多数のWMS導入支援実績 Rally Growthでは、これまで多数の企業にWMS導入支援を行ってきました。 |

|||

|

強みその2.豊富な知識に基づいた広い視点での企画・提案ができる これまで物流の改善企画を数多く支援してきた経験から、

など、物流業界の幅広い知識を持っているのは、Rally Growthの大きな強みです。 |

|||

| お客様の支援事例 | |||

| 【プロジェクト概要】

・業態:製造小売 【プロジェクト背景】 6階建ての延床面積約10万㎡という巨大な専用物流倉庫を建設した同社は、マテリアルハンドリングメーカーと手を組み、RFID(無線自動識別)や自動倉庫、自動搬送機などを取り入れたプロジェクトを発足しました。 【支援内容】 弊社も当プロジェクトに参画し、主に以下3つの支援をさせていただきました。 最適なベンダーを探すべく、ベンダー選定に先立って多種多様なマテハンを活用したオペレーションの設計を行っていましたが、既存のクラウド製品ではマテハンとの連携はもちろん、同社の基幹システムとの連携も難しかったため、オンプレミス型かつフルスクラッチでのシステム構築に踏み切りました。結果として大規模な物流倉庫の立ち上げに成功し、今では日本最大級の省人化倉庫として日々稼働しています。 その他、エム・シー・ヘルスケアホールディングス様の新物流システム構想策定などもご支援しています。 |

WMSの導入にはコストがかかり、特に

・大幅なカスタマイズを加えたパッケージ型WMS

・一から開発するフルスクラッチ型WMS

の場合は導入コストが数千万~数億円にのぼる可能性もあります。

多額の予算を割いてWMSを導入しても、綿密な計画を練らなければ、倉庫業務の改善に十分な効果を発揮させられません。

「長期的な将来を見据えた倉庫DXを推進したい」

「徹底的に課題と向き合い、自社にとって最適な倉庫DXを実現したい」

と考えている方こそ、まずはお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

Rally Growth株式会社への物流に関するコンサルティング案件のご相談はこちらより承っております。ぜひお気軽にご相談ください。【資料請求】

以下よりRally Growthのサービス資料もご請求いただけます。

ご支援の全体像や具体的なご支援プランを掲載していますので、物流を中心としたDX支援のサービスをご検討の方はぜひご一読ください。

<Rally Growth サービス資料イメージ>

8. まとめ

最後に、本記事の重要ポイントをおさらいします。

▼倉庫DXとは

※単なる倉庫の自動化やデジタル化ではなく、自動化・IT化させた業務と業務を繋ぎ合わせ倉庫内のデータをスムーズに循環させることで、作業の効率・精度・さらには従業員の働き方までもが最適化された倉庫を実現する

労働人口の減少 →人の手に依存する従来の倉庫業務では限界がある |

▼倉庫DXを推進するメリットとデメリット

【メリット】

【デメリット】

→総合的にはメリットの方が多く、倉庫業務に課題を感じているならDX推進を検討すべき |

▼倉庫DXを実現する主な手段

→まず手をつけるべきは「WMSの導入・刷新」 |

▼倉庫DXを成功させるポイント

→社内の人間だけでの推進が難しい場合は、「物流ITコンサルタント」に支援を受けるのがお勧め |

本記事の内容が、少しでも貴社の倉庫DX推進の判断材料になりましたら幸いです。

- この記事を書いた人

-