WMSとはどんなシステム?物流全体の視点からわかりやすく解説

「WMSとはどのようなもの?物流現場においてどのような役割を果たすのか?」

「WMSを導入することで、物流現場はどのように変化するのか?」

物流環境の改善策について情報収集をしているうちに「WMS」というキーワードにたどり着き、このような疑問をお持ちになった企業様も多いのではないでしょうか。

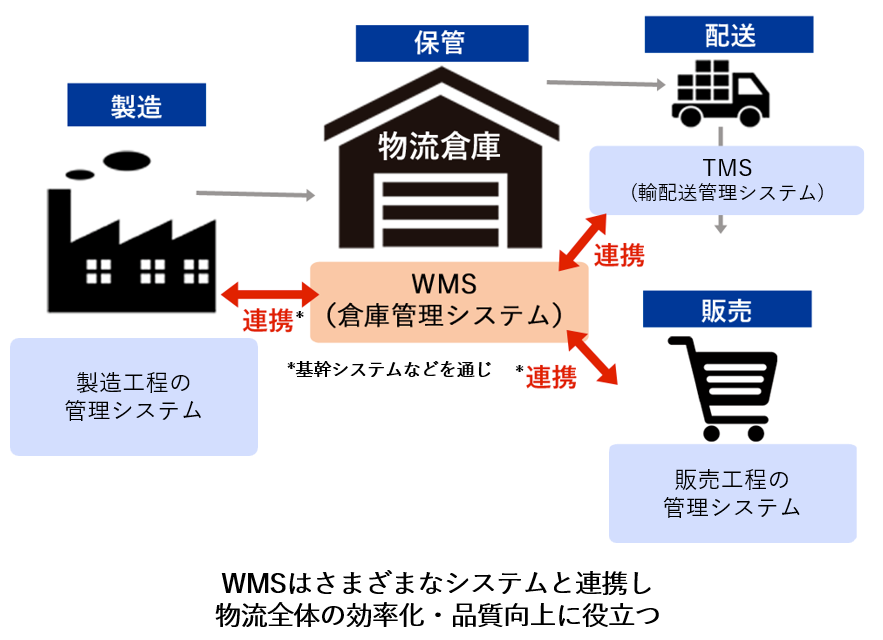

結論から申し上げると、WMS(倉庫管理システム)とは倉庫(物流センター)内の物の流れをデータで一元管理するシステムのことです。

【物流現場におけるWMSとはどんなもの?(イメージ図)】

「WMS=倉庫内の業務を最適化するシステム」というイメージが強いかもしれませんが、実はWMSのメリットは倉庫内業務の最適化だけではありません。

WMSは物流の情報拠点となり倉庫の外側の業務にも影響を及ぼすため、物流全体の効率化・品質向上にも役立ちます。

このため、倉庫業務を中心とした物流業務に課題を感じている企業であれば、WMSの導入を検討するべきだと言えるでしょう。

本記事では、物流におけるWMSについて知りたい企業様に向けて、

- WMSとはどのようなものか(仕組み・機能・他システムとの違い・物流現場に及ぼす影響など)

- WMSの導入が物流現場に与えるメリット・デメリット

- WMSの導入で物流現場の改善に成功しやすい企業・しにくい企業の特徴

といった情報をわかりやすくお伝えします。

「WMSとはどのようなものか」を、倉庫内だけではなく物流業務全体の高い視点から理解できるようになるだけではなく、「自社でWMSを導入した方が良いかどうか」を判断できるようになるため、ぜひ最後までご覧ください。

【記事監修】園田真之介

Rally Growth株式会社 代表取締役社長。株式会社FrameworxでSEとしてキャリアを形成後、株式会社BayCurrent Consultingを経て現職。専門は物流・ロジスティクス×IT領域。過去に大手アパレルの物流・倉庫最適化や大手自動車メーカーの物流システム刷新の案件をコンサルタントとして多数経験。2021年グロービス経営大学院卒(MBA)

目次

1.WMS(倉庫管理システム)とは?物流現場における役割

まずは、WMS(倉庫管理システム)がどのようなものなのかを、次の順に解説します。

- WMSとは倉庫(物流センター)内の物の流れをデータで一元管理するシステムのこと

- 他の物流システムとの違い

- 物流現場におけるWMSの役割

WMSというシステムについて、言葉の定義から物流現場及ぼす影響を及ぼす影響まで、物流全体の流れを通して詳しく見ていきましょう。

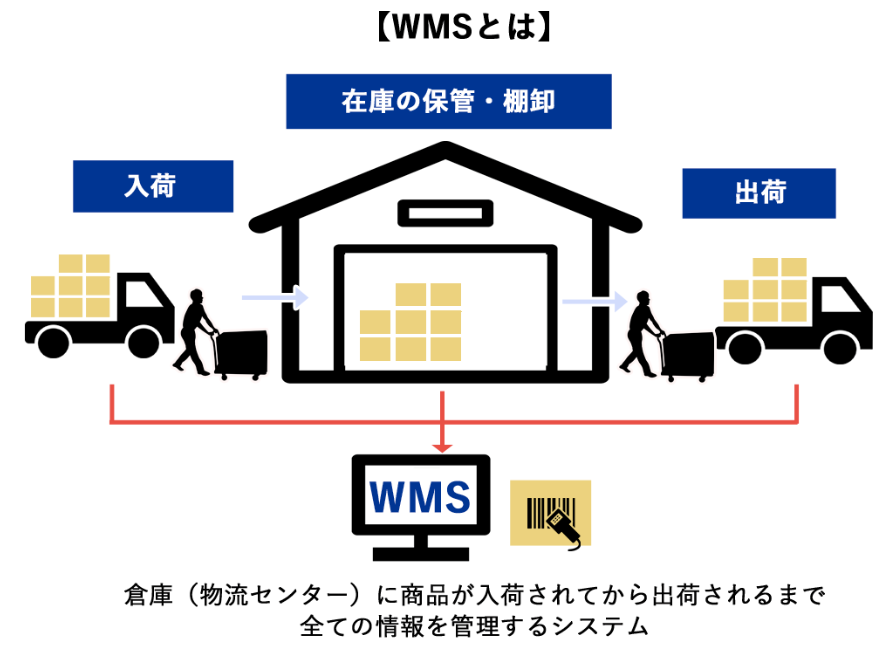

1-1.WMSとは倉庫(物流センター)内の物の流れをデータで一元管理するシステムのこと

WMSとは、「Warehouse Management System(倉庫管理システム)」の略称で、倉庫(物流センター)内の物の流れをデータで一元管理するシステムのことを指します。

倉庫に商品が入荷されてから出荷されるまで、「何が・どこに・どれだけ・どのような状態であるのか」をデータ化し、その情報をバーコードやハンディターミナルなどで管理します。

WMSの主な機能は、次のとおりです。

| WMSの基本機能 | |

| 入荷管理

仕入先や工場など、外部から倉庫へ入ってくる物を管理する機能 |

|

| 在庫管理

在庫のリアルタイムな情報を管理する機能 |

|

| 出荷管理

取引先や顧客から注文を受けた商品が正しく出荷・納品が行われているかを管理する機能 |

|

| 棚卸管理

在庫のカウントやシステム在庫と現物在庫の差異調整を効率化する機能 |

|

| 外部連携 |

|

これらの機能が実際の現場でどのように役立つのか、さらに具体的にイメージしたい場合は、機能ごとのメリットや活用場面の例を多数紹介している以下の記事をご覧ください。

WMSを導入し倉庫内の物の流れをデータ化することで、目視・手書き・手入力といった手作業による工程を減らせるため、

- アナログな倉庫管理

- エクセルを使った倉庫管理

- 簡易的なシステムでの倉庫管理(基幹システム・在庫管理システム・その他自社開発したレガシーシステムなど)

などの方法で倉庫管理するよりも業務の効率化・人為的ミスの防止が期待できます。

1-2.他の物流システムとの違い

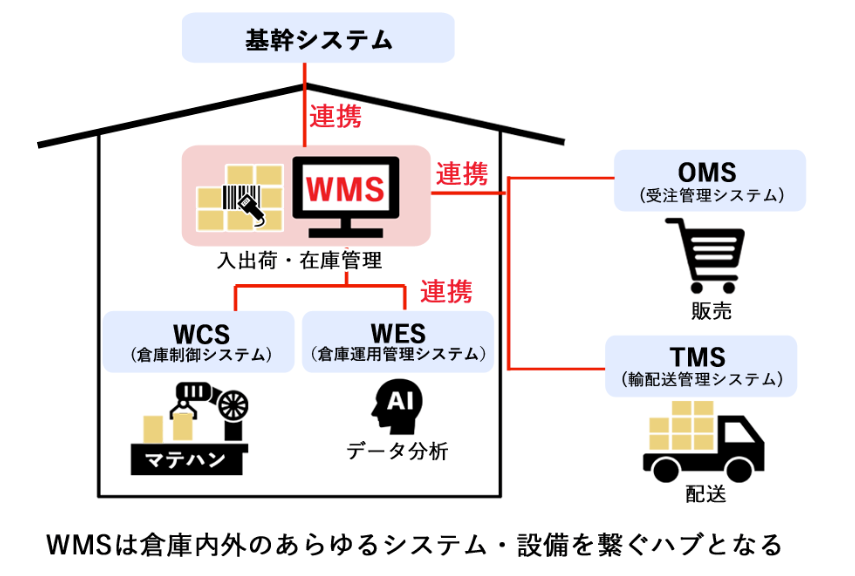

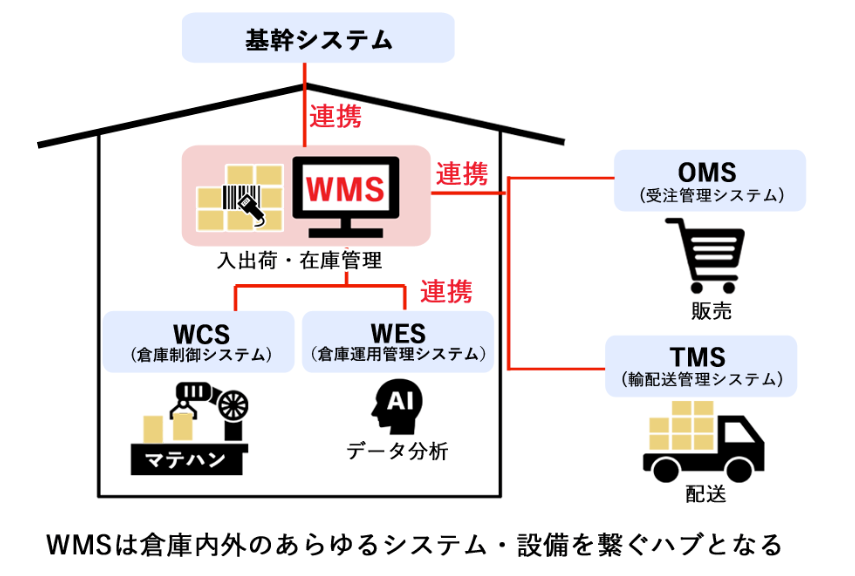

物流現場で活用されるシステムにはさまざまなものがありますが、WMSとその他の物流システムの決定的な違いは、「倉庫の中と外を繋ぐ情報のハブになれること」です。

WMSと他の物流システムとの具体的な違いを比較すると、以下の表のようになります。

| WMSと他システムの違い | |

| システムの種類 | WMSとの違い |

| 基幹システム

企業経営の主要な業務(販売・生産・財務会計など)を効率化・自動化させるための管理システム |

倉庫管理に特化したシステムではない

受発注の情報管理はできるが、WMSのように倉庫管理に特化したシステムではないため、倉庫業務全般の管理に活用するには限界がある ※WMSの上位システムとして連携させて運用するのが一般的 |

| 在庫管理システム

在庫を適正量に維持することを目的とした管理システム |

入荷~出荷までの倉庫全体の幅広い情報管理ができない

在庫管理に特化したシステムであるため、WMSのように入荷検品やピッキングといった入出荷管理機能が搭載されていない製品も多く、倉庫全体の情報管理には活用できない ※課題が在庫管理のみの場合は、WMSを導入するよりも在庫管理システムを導入した方が良いケースもある |

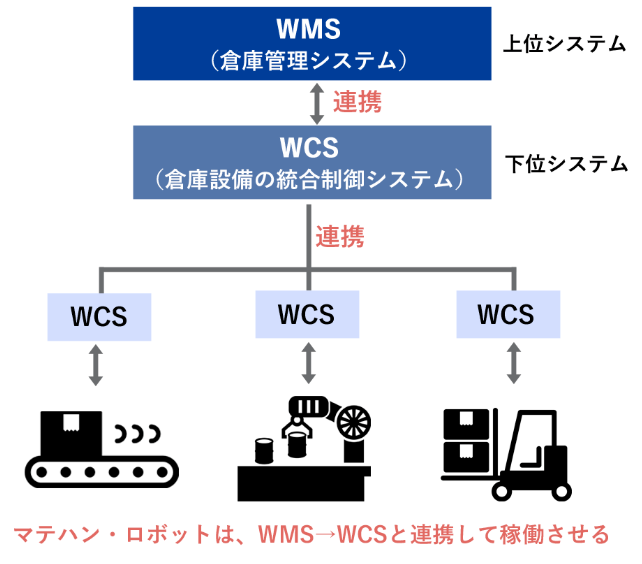

| WES(倉庫運用管理システム)

WMSで管理している倉庫内の人・物・設備のデータを総合的に制御するシステム |

WMSの下位システムとして作業の最適化を担当する

作業状況の可視化・データ分析が主な役割であるため、WMS・WCSと連携させて使うのが一般的 |

| WCS(設備制御システム)

WMS・WESの指示に基づいて、倉庫内にあるマテハン・ロボットなどの機器をリアルタイムに制御するシステム |

WMSの下位システムとして設備の制御を担当する

マテハン・物流ロボットを導入する際、WMS・WESと連携させて使うのが一般的 |

| TMS(輸配送管理システム)

倉庫から出荷された商品が届け先に到着するまでの輸配送に関する情報を管理するシステム |

管理する対象が「輸配送業務」である

WMSが倉庫内の情報を総合的に管理するのに対し、TMSは倉庫外の輸配送業務を最適化するシステム |

| OMS(受注管理システム)

ECサイトやECモール等において、商品の注文を管理するシステム |

管理する対象が「モノ」ではなく、「注文」である

|

WMSは倉庫内のあらゆる情報を集約し、倉庫外のシステムとも連携できるため、物流の情報拠点として活用することができます。

そのため、貴社が物流のシステム化によって業務の効率アップ・品質向上を目指しているのであれば、

- まずはWMSを情報の拠点として倉庫に導入する

- 必要に応じて自社のビジネス分野や業務形態にマッチした他のシステムを導入する

といった活用方法がベターだと言えるでしょう。

尚、WMSとWCSの違いは以下の記事で詳しくまとめていますので、是非あわせてご参照ください。

1-3.物流現場におけるWMSの役割

物流現場において、WMSは非常に重要な役割を果たします。

なぜなら、これまでも繰り返しお伝えしてきているように、WMSは物流のさまざまな情報を繋ぐハブとして機能するためです。

【WMSとその他のシステム・設備の連携イメージ(一例)】

WMSは、単なる倉庫業務を最適化させるためのシステムではなく、他のシステムや設備と連携させることで真価を発揮します。

倉庫内ではマテハン・ロボットと連携することで倉庫の省人化・品質向上を図り、倉庫外においても基幹システムや配送システム(自社配送の場合)と連携して物流業務全体の流れを滑らかにします。

つまり、WMSは「倉庫管理システム」といっても、倉庫内だけではなく物流全体の効率化・品質向上に役立つシステムであるということです。

具体的にどのような連携が可能なのか、いくつか例を見てみましょう。

| WMSと他システムの連携例 |

|

このように、物流全体の効率化・自動化を促すという特徴を持つことから、WMSの導入は人手不足が深刻化する物流業界の解決策として注目が集まっています。

WMSがなければ、物流現場のリアルタイムかつ円滑な情報連携は実現し得ないと言っても過言ではないでしょう。

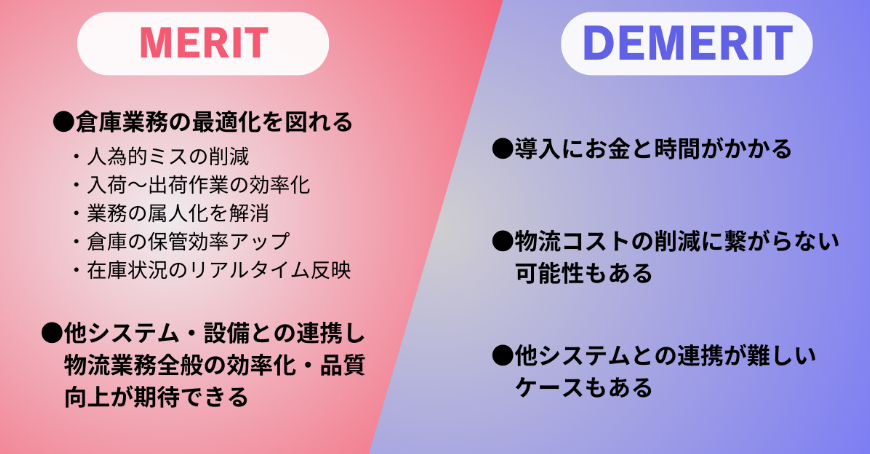

2.WMSの導入が物流現場に与えるメリット・デメリット

ここからは、WMSの導入が物流現場に与えるメリットとデメリットについてお話しします。

WMSには導入にコストがかかるなどのデメリットが存在する一方で、倉庫内に留まらず物流業務全般の流れをスムーズにすることから、総合的にはメリットの方が大きい可能性が高いと言えます。

本章の内容を参考に、貴社にとってメリットとデメリットのどちらが大きいかをチェックしましょう。

2-1.WMSの導入が物流現場に与えるメリット

WMSの導入が物流現場に与えるメリットには、次のようなものがあります。

| 表面的(一般的)なメリット |

倉庫内業務の最適化を図れる(以下例)

|

| 本質的なメリット |

| 他システム・設備との連携によって物流業務全体の効率化・品質向上が実現する |

WMSを導入するメリットとして一般的に挙げられるのは、バーコードやハンディターミナルなどによって倉庫業務のミス削減・効率化が図れることです。

しかし、業務の効率化と言っても人的作業である以上は、そのスピードや正確性には限界があります。

この課題を解決するために重要なのが「他システム・設備との外部連携」であり、外部連携によって物流現場の大幅な省人化・省力化を図れるというのが、WMSの本質的なメリットだと言えるでしょう。

前章「1-3.物流現場におけるWMSの役割」でもお伝えしたとおり、WMSは倉庫内のあらゆる情報を集約する拠点となり、倉庫内はもちろん一部の倉庫外システムとも連携させられます。

【WMSとその他のシステム・設備の連携イメージ(おさらい)】

上の図にあるようなシステムは、WMSと互換性のあるものであれば自由に組み合わせて連携させられます。

貴社の業務にマッチしたシステム・設備を新たに導入し、WMSを介してリアルタイムな情報連携を行えば、人的作業では到底実現できなかった物流現場の改善(大幅な省人化・省力化など)を実現できる可能性があります。

これは、基幹システムやその他のレガシーシステムでは代替できない、WMSならではのメリットと言えるでしょう。

「具体的にWMS導入によってどのように物流現場が改善されるのか?イメージが湧かない」

と感じる場合は、WMSの導入・他システムとの連携で物流現場が改善された以下の事例をご覧ください。

|

事例1.物流倉庫の新設に伴いマテハン・物流ロボットを導入しWMSと連携 |

|

【企業概要】

【導入の背景】 大手化粧品メーカーが事業の一環として生産・物流機能一体型サプライチェーン拠点構築を目的とした新たな物流倉庫を建設。労働力不足を課題としていたため、自動化設備とそれらを稼働させるWCS、倉庫内の情報を蓄積・管理するWMSの導入を決定した。 【導入したシステム・設備】

【WMS・WCS導入の効果】 WMSを拠点に自動化設備を稼働させ、倉庫の完全自動化を実現。1日あたり4万梱の入荷能力を確保している。 |

|

事例2.配送業務の効率化を目的に配送案件管理システムの導入・WMSと連携 |

|

【企業概要】

【導入の背景】 商品を倉庫から出荷先へ配送する際の配送業務をアナログで管理していたが、倉庫の空き状況や誰が何をどこまで手配したかの把握が困難になり、配送案件管理システムの導入・WMSとの連携を決定した。 【WMS・TMS導入の効果】 WMS内の倉庫のリアルタイムな情報を配送管理システムと共有することで、トラックの手配・出荷スケジュールの調整等の配送業務が半自動化され、配車事務処理の工数削減(2~3人分)に成功した。 |

上の事例を見て分かるとおり、

- 物流業務全般の改善をしたいと考えている

- 特に自社の倉庫現場に改善の余地がある

と感じている企業にとって、WMSの導入と他システムとの連携は非常に効果的と言えます。

なお、倉庫業務におけるWMSのメリットについてより詳しく知りたい場合は、具体例や事例を豊富に紹介した以下の記事をご覧ください。

2-2.WMSの導入が物流現場に与えるデメリット

WMSの導入が物流現場に与えるデメリットには、次のようなものがあります。

| WMSを導入する3つのデメリット |

| 1.導入に時間とお金がかかる

【お金の目安】 数千万~数億円のコスト(5年程度稼働させた場合) 【時間の目安】 2~3カ月~1年半以上の導入期間 →トータルの予算が数十万~数百万円を想定している企業の場合、そもそも導入に至れない可能性もある |

| 2.自社に合ったWMSを選ぶのが難しい

WMSの導入により物流現場の大幅な改善が期待できるが、その分多額のコストがかかるため、稼働させても導入時にかかったコストをすぐに回収できるとは限らない →「コスト削減」を第一の目的にしてしまうと、失敗する危険がある |

| 3.新たな業務が発生して手間が増えるケースもある

「WMSで倉庫業務を自動化」と言っても、導入後は商品情報をシステムに登録するなどの作業が必要。 →簡易的な古いシステムやアナログな手法で倉庫管理をしていた場合は、データ化に膨大な手間がかかる可能性がある |

WMSのデメリットとして最も注目すべきなのは、コスト面です。一般的なWMSの金銭的コスト・時間的コストの相場をまとめた以下の表をご覧ください。

| タイプ別・WMSの費用相場 | |||||

| タイプ | 5年間利用した総コストの相場 | イニシャルコスト | ランニングコスト | 導入にかかる時間 | |

| SaaS型 | 1,300万円~ | 100万円~

【内訳】

|

月額20万円~

【内訳】 サービス利用料

|

2~3ヵ月 | |

| パッケージ型 | 6,000万円~ | 数千万円~

【内訳】

|

開発費の10%程度+年間300万円~

【内訳】

|

6ヵ月~1年以上 | |

| スクラッチ型 | 1億3,000万円~ | 数千万~数億円

※開発規模によって大きく変動 【内訳】

|

開発費の10%程度+年間500万円~

【内訳】

|

1年半以上 | |

※予算イメージの目安として、導入後5年程度稼働させた場合のトータルでかかるコストの概算を記載しています

上の表を見て分かるとおり、WMSは製品のタイプによって費用・期間が大きく異なります。それぞれのタイプの違いは、次のとおりです。

| WMSの3種のタイプ | |

| SaaS型 (中小企業向け) |

・ベンダーが提供するシステムを、月額を支払って利用するタイプ ・すでに用意されている機能を利用するため、基本的にカスタマイズはできない |

| パッケージ型 (中堅~大企業向け) |

・基本的な機能がパッケージ化されているタイプ ・あらかじめ用意されている基本機能に加え、自社の業務内容に合わせて機能をカスタマイズできる |

| フルスクラッチ型 (大企業向け) |

・自社専用のシステムを1から開発する、フルオーダータイプ ・ベンダーから製品を購入するのではなく、物流知見と開発力のあるSIerに依頼して開発する |

外部システムと連携させて物流現場全体の生産性向上を図る場合、カスタマイズができる

- パッケージ型

- スクラッチ型

のいずれかを導入するのが一般的です。

つまり、WMSを導入し物流現場を改善しようと思った場合、数千万円の導入コストがかかることになります。

もしも貴社が「物流コストの削減手段」としてWMSの導入を検討しているのであれば、

- 短期間でコスト削減に繋げるのは難しい

- 場合によっては赤字になる可能性もある

の2点を留意しておかなければなりません。

長期的に見て費用対効果があるかどうかを天秤にかけ、WMSの導入を検討することをお勧めします。

| 【WMSの物流現場におけるメリット・デメリットまとめ】

WMSの物流現場におけるメリットとデメリットをまとめると、本記事においては 「WMSの導入は物流業務全体の効率化・品質向上に繋がるが、物流コストの削減に繋がるかは長期間稼働させてみなければわからない」 というのが結論です。 このため、「コスト削減」よりも「生産性や品質の向上・人的リソースの削減」に重きを置いてWMSを導入することをお勧めします。 |

3.WMSの導入で物流現場の改善に成功しやすい企業・しにくい企業の特徴

続いては、WMSの導入で物流現場の改善に成功しやすい企業・しにくい企業の特徴について解説します。

| 成功しやすい企業の特徴 | 成功しにくい企業の特徴 |

|

|

本記事では、倉庫業務を中心に物流全体の流れを改善したいと考えている企業様には、基本的にWMSの導入をお勧めしています。

しかし、中には導入しても望むような効果が得られない例外的なケースも存在するのが現状です。

WMSを導入するかどうかで迷われている場合は、判断基準のひとつとして、本章の内容を参考にしていただければ幸いです。

3-1.WMSの導入で物流現場の改善に成功しやすい企業の特徴

下記のいずれかに当てはまる企業は、WMSの導入で物流現場の改善に成功しやすいと言えます。

- 現在の倉庫業務に大きな課題を感じている

- マテハン・ロボットを導入した省人化に踏み切りたい

貴社に当てはまる特徴かどうか、詳しく見てみましょう。

3-1-1.現在の倉庫業務に大きな課題を感じている

現在の倉庫業務に大きな課題を感じている場合、WMSの導入によってそれらの課題が解決できる可能性があります。

WMSが解決できる主な物流現場の課題は、以下のとおりです。

| WMSが解決できる物流現場の課題 | |

| 入出荷件数が多く慢性的に人手が足りない

→WMSのメリット「作業の効率化」により、少ない人手で現場が回せるようになる |

|

| 作業工程が多くミスが起こりやすい

→WMSで業務の一部を自動化させることにより、人為的ミスを削減できる |

|

| 商品の種類が多く管理が煩雑になりやすい

→入荷時にWMSへ商品の細かい情報を登録しておけば、「何が」「どこに」「どれだけ」保管されているかを瞬時に把握できる |

|

| 作業員の人数が多い・入れ替わりが激しい

→WMSで業務を標準化させることより、ポジションを固定しなくても一定の水準で作業できるようになる |

|

| スタッフによってスキル・知識の差が激しい

→WMSで業務を標準化させることより、ベテランスタッフに頼りきりなどの属人化が解消できる |

貴社が抱えている物流現場の課題の多くが倉庫業務に集中している場合、上の表のようにWMS導入によって課題の大半が解消される可能性が高いと言えます。

以上のことから、現在の倉庫業務に大きな課題を感じている場合は、WMSの導入を検討すると良いでしょう。

3-1-2.マテハン・ロボットを導入した省人化に踏み切りたい

人手不足が深刻化し、マテハン・ロボットを導入した本格的な省人化に踏み切りたいと考えている企業も、WMSの導入で物流現場の改善に成功しやすいと言えます。

なぜなら、マテハンやロボットといった倉庫業務を自動化する設備を稼働させるには、WMSとWCS(設備制御システム)の存在が不可欠だからです。

【マテハン・ロボットを稼働させる仕組み(イメージ)】

倉庫の省人化に効果的なマテハン・ロボットには、次のようなものがあります。

| WCSの機能一例 | |

| 導入する設備 | 機能 |

| コンベヤ | 正しい場所へ荷物が搬送されるように指示を出す |

| 自動倉庫 | 空きスペースに効率よく荷物を格納する |

| ソーター | 出荷する荷物を分岐情報をに従って指示し、自動で仕分ける |

| ピッキングロボット | ピッキングリストに従って必要な荷物を取り出し、指定された場所まで運搬する |

| AGV

(無人搬送車) |

入出庫などで荷物を移動させる際、移動ルートや目的地を指定して自動で運搬する |

| AGF

(無人搬送フォークリフト) |

AGVの機能に加え、商品の積み付け・積み下ろしを行う |

例えばピッキングロボットを導入し、それまで手作業で行っていたピッキング業務を自動化する場合、

- WMSに登録されている商品の情報を呼び出す

- WCSがピッキングロボットに指示を出す

- ピッキングロボットが指示に従って作動する

といった手順が必要になります。

つまり、WMSで管理している倉庫内の膨大なデータが、ロボットを動かす指示の根本になっているということです。

上の表のようなマテハン・ロボットを導入しWMSと連携させれば、これまで人の手で行っていた入出荷・ピッキング・仕分けなどの作業が機械とテクノロジーによって代替され、大幅な省人可・省力化が期待できます。

「労働力が圧倒的に足りない」

「人の手ではもう限界」

と悩んでいる企業様こそ、WMSの導入で物流現場の改善に成功しやすいと言えるでしょう。

3-2.WMSの導入で物流現場の改善に成功しにくい企業の特徴

WMSの導入で物流現場の改善に成功しにくい企業の特徴は、次のとおりです。

- 倉庫業務が改善されにくい環境にある

- 導入費用の目安が予算を大きく上回っている

- 他社のシステムを巻き込んでの物流現場改善を計画している

これらの特徴に当てはまるものがあれば、WMSを導入する前に失敗しないための注意点を押さえておく必要があります。

必ずしも「当てはまるものがあるからWMSの導入は見送った方が良い」というわけではありませんので、ぜひ詳細をご確認ください。

3-2-1.倉庫業務が改善されにくい環境にある

WMSを導入しても、貴社の倉庫が「倉庫業務が改善されにくい環境」であった場合、十分な改善を実感できないケースもあります。

WMSによって倉庫業務が改善されにくい環境とはどのようなものを指すのか、以下の例をご覧ください。

| WMSによって倉庫業務が改善されにくい環境(一例) | |

| 入出荷件数が少ない

→1日数件の出荷のみを行う小さなEC事業者など、最小限のオペレーションで間に合っている物流現場の場合は、十分な費用対効果が得られない可能性がある |

|

| マスタ作成などのデータ準備に相当な時間を要する

→導入を決定してから1年以上経ってもシステムを稼働させられない・導入準備に現場責任者のリソースが割かれ日常業務に支障をきたす恐れがある |

|

| スタッフのITリテラシーに著しく不安を感じている

→年配スタッフが中心の倉庫現場など、電子化に順応できない従業員が多い場合、コストをかけてWMSを導入しても新しいオペレーションが現場に浸透しない恐れがある |

上記のような条件が揃っている倉庫の場合、WMSを導入しても十分な費用対効果が得られない可能性が高いです。

一つでも当てはまるものがある場合は、WMSの導入は一度保留にし、次の2ステップを実践すると良いでしょう。

| WMSの導入に迷ったら取るべき行動 | |

| 【STEP1.まずはプロに相談】

物流コンサルティング会社に問い合せ、自社でWMSを導入した場合どのくらいの手間がかかるのか、手間を上回る効果があるのか、プロ視点の意見を聞く >>「物流ITコンサルティングとは?依頼すべきケースや相場をプロが徹底解説」 【STEP2.導入してもメリットが少ないようならWMS以外の施策を探す】

|

3-2-2.導入費用の目安が予算を大きく上回っている

導入費用の目安が予算を大きく上回っているというのも、WMSの導入で物流現場の改善に成功しにくい企業の特徴です。

「2-2.WMSの導入が物流現場に与えるデメリット」でもお伝えしたように、WMSの導入・利用には数千万~数億円のコストがかかる可能性があります。

導入にかけたコストをすぐに回収できるわけではないため、明らかに予算オーバーであると判断した場合は導入を見送るのも手段のひとつです。

また、初期コストが低いからといって、安易にSaaS型のWMSを導入することもお勧めしません。

SaaS型のWMSの場合、事業内容や倉庫の体制に合わせてシステムをカスタマイズ出来ず(もしくはごく軽微なカスタマイズしか加えられない)、導入しても現場で定着しない危険もあるため注意しましょう。

3-2-3.他社のシステムを巻き込んでの物流現場改善を計画している

WMSの導入で物流現場の改善に成功しにくい企業の特徴、最後は「他社のシステムを巻き込んでの物流現場改善を計画している」というものです。

さまざまな外部のシステムや設備と連携ができるWMSですが、他社のオペレーションやシステムまで巻き込んだ連携をすることは基本的にありません。

| 一般的なシステム連携 | 一般的ではないシステム連携 |

|

|

他社を巻き込んで大がかりな物流改善を計画しているのであれば、WMSで外部連携出来る範囲は基本的に自社のシステムの中だけと認識しておきましょう。

なお、自社の倉庫業務を倉庫業者(3PL)に委託する場合は、WMSを導入したオペレーションを確立・実施することができます。

その場合、倉庫業者が所有しているWMSを使うか、自社でWMSを導入し倉庫業者に活用してもらうかを選択しましょう。

4.WMSがわからない・導入が不安な企業様。Rally Growthの「物流ITコンサルタント」に相談ください!

WMSについてリサーチしていくなかで、

「WMSが物流現場についてどのような役割を果たしているのはなんとなくわかったが、導入すべきかどうかを判断しかねている」

「予想以上に費用が高く、失敗した時のリスクを考えると導入に踏み切れない」

といったお悩みをお持ちであれば、物流コンサルティングサービスを手掛ける「Rally Growth」にご相談ください。

| Rally Growthとは? | |||

| 2021年に創立した、ミドルマーケットを中心としたDX化/新規事業構築支援を行う、ビジネスコンサルティングファームです。

代表の園田を中心に物流業界に知見のあるメンバーが集まっており、主に物流DXに関連する案件を中心に、複数の企業を支援しています。 |

| Rally Growthの強み | |||

|

強みその1.多数のWMS導入支援実績 Rally Growthでは、これまで多数の企業にWMS導入支援を行ってきました。 |

|||

|

強みその2.豊富な知識に基づいた広い視点での企画・提案ができる これまで物流の改善企画を数多く支援してきた経験から、

など、物流業界の幅広い知識を持っているのは、Rally Growthの大きな強みです。 |

|||

| WMSの選定を含む、お客様の支援事例 | |||

| 【プロジェクト概要】

・業態:製造小売 【プロジェクト背景】 6階建ての延床面積約10万㎡という巨大な専用物流倉庫を建設した同社は、マテリアルハンドリングメーカーと手を組み、RFID(無線自動識別)や自動倉庫、自動搬送機などを取り入れたプロジェクトを発足しました。 【支援内容】 弊社も当プロジェクトに参画し、主に以下3つの支援をさせていただきました。 最適なベンダーを探すべく、ベンダー選定に先立って多種多様なマテハンを活用したオペレーションの設計を行っていましたが、既存のクラウド製品ではマテハンとの連携はもちろん、同社の基幹システムとの連携も難しかったため、オンプレミス型かつフルスクラッチでのシステム構築に踏み切りました。結果として大規模な物流倉庫の立ち上げに成功し、今では日本最大級の省人化倉庫として日々稼働しています。 その他、エム・シー・ヘルスケアホールディングス様の新物流システム構想策定などもご支援しています。 |

記事内で繰り返しお伝えしてきたとおり、WMSの導入には長期的にコストがかかり、総コストが数千万~数億円にのぼる可能性もあります。

多額の予算を割いてWMSを導入しても、機能を思うように使いこなせなければ、倉庫業務の改善に十分な効果を発揮させられません。

「WMSを導入すると決めたが、実際に契約するとなると候補を1つに絞れない」

「絶対に失敗したくない」

と考えている方こそ、まずはお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

Rally Growth株式会社への物流に関するコンサルティング案件のご相談はこちらより承っております。ぜひお気軽にご相談ください。【資料請求】

以下よりRally Growthのサービス資料もご請求いただけます。

ご支援の全体像や具体的なご支援プランを掲載していますので、物流を中心としたDX支援のサービスをご検討の方はぜひご一読ください。

<Rally Growth サービス資料イメージ>

5.まとめ

最後に、本記事の重要ポイントをおさらいします。

▼WMS(倉庫管理システム)とは?

倉庫(物流センター)内の物の流れをデータで一元管理するシステムのこと

→倉庫の中と外を繋ぐような役割を果たすため、物流全体の効率化・品質向上に役立つ |

▼WMSの導入が物流現場に与えるメリット・デメリット

【メリット】

【デメリット】

→最終的にコスト削減に繋がるかは長年稼働させてみなければわからないが、生産性・品質の向上には大きな効果が期待できる |

▼WMSの導入で物流現場の改善に成功しやすい企業・しにくい企業の特徴

【成功しやすい企業】

【成功しにくい企業】

→「成功しにくい=導入すべき」ではないため、物流コンサルタント等のプロに相談し、成功までのロードマップをしっかりと作ることが大切 |

本記事の内容を参考に、貴社の物流現場の課題がWMSによって解決できるかどうかが明らかになり、最適な方法・手段でDX化が実現することを願っています。

- この記事を書いた人

-