WMSの導入手順8ステップと恐ろしい失敗に陥らない秘訣を紹介

「倉庫業務の改善にWMSを導入したいが、何から手を付ければいいかわからない」

「WMSの導入には多額の費用と時間がかかりそうだが、本当にうまくいくのだろうか?」

既存のシステムや倉庫運用に問題を抱えており、その打開策としてWMSの導入を本格的に検討している企業様は、このような疑問や不安をお持ちではないでしょうか。

一般的に、WMS導入に必要な手順・費用・期間は、次の表のとおりです。

| WMSを導入するには? | ||

| 導入の手順 | 1.現状分析【重要】 倉庫業務の課題を洗い出す |

|

| 2.To-Be像策定【重要】 WMS導入で実現したい未来を明確にする |

||

| 3.RFP(提案依頼書)の作成 | ||

| 4.ベンダー選定 | ||

| 5.要件定義(ベンダー主導) | ||

| 6.設計・開発(ベンダー主導) | ||

| 7.UAT(受け入れテスト)/従業員のトレーニング | ||

| 8.データ移行・導入(ベンダー主導) | ||

| 導入にかかる費用 (目安) |

数百万円~数億円

※WMSで実現したいことの規模・難易度によって異なる |

|

| 導入にかかる期間 (目安) |

数カ月~2年

※WMSで実現したいことの規模・難易度によって異なる |

|

WMSの導入に至るまでには非常に多くの選択肢があり、必要な機能や最適なベンダー、導入にかかる費用や期間は企業によって大きく異なります。

そんな「絶対的な正解」が存在しないWMSの導入を成功させるためには、

・「現状の倉庫業務の課題は何か」を明確にする(現状分析)

・「その課題をWMSでどう解決するのか」を明確にする(To-Be像策定)

の2つのステップが最も重要であり、上記の2つが貴社の倉庫の運命を握っていると言っても過言ではありません。

ただし、高精度な現状分析・To-Be像策定を社内のリソースだけで行うのは簡単なことではなく、判断を誤れば最悪の場合数千万~数億円の費用を無駄にするリスクもあります。

そこで本記事では、

・WMSの導入手順8ステップ(失敗しやすいポイント解説付き)

・4つのストーリーから見る、WMS導入時によくある恐ろしい失敗

・WMS導入を着実に成功へ導くヒント(「物流ITコンサル」によるWMS導入支援の解説)

といった情報を、当社の実際の支援事例や培ってきた経験をもとに、実践的な視点からわかりやすく解説します。

WMS導入を検討されている企業様にとって、有益なヒントを得られる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

なお、WMSがそもそもどのようなシステムかを知りたい場合は、以下の記事を先にご覧いただくとスムーズです 。

【記事監修】園田真之介

Rally Growth株式会社 代表取締役社長。株式会社FrameworxでSEとしてキャリアを形成後、株式会社BayCurrent Consultingを経て現職。専門は物流・ロジスティクス×IT領域。過去に大手アパレルの物流・倉庫最適化や大手自動車メーカーの物流システム刷新の案件をコンサルタントとして多数経験。2021年グロービス経営大学院卒(MBA)

目次

1.WMSの導入手順8ステップ

まずは、WMSの導入手順を8つのステップで紹介します。

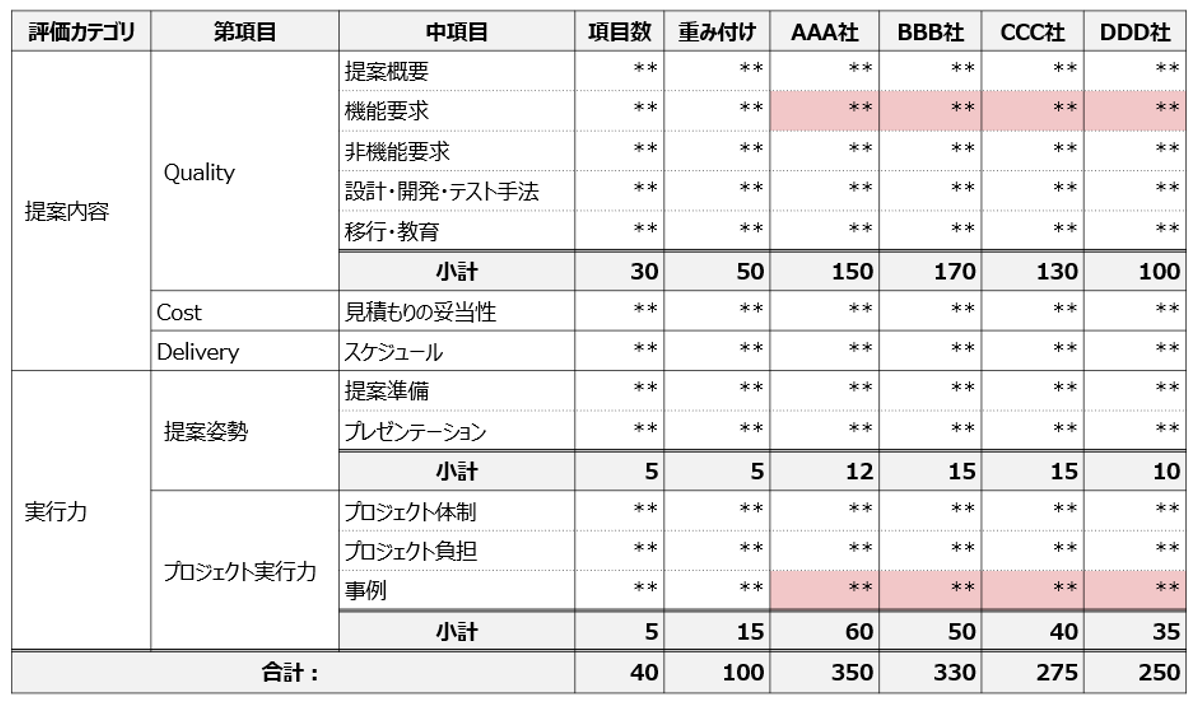

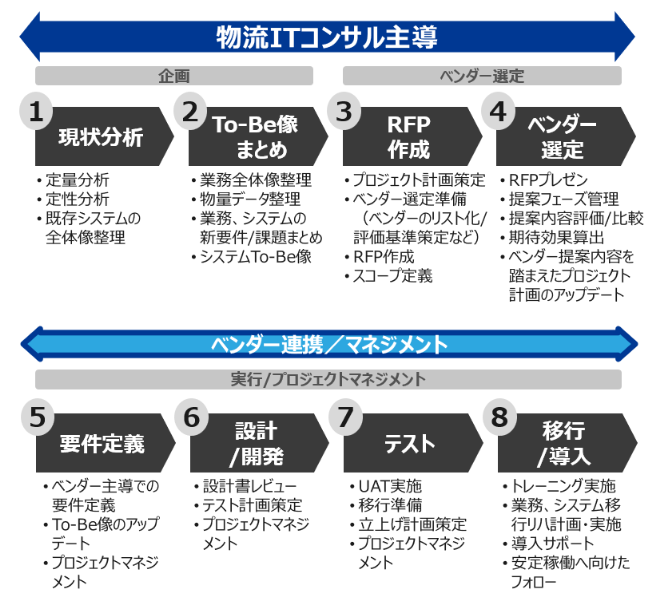

【WMSの導入手順 全体図】

これからWMSを導入する企業が具体的に何をすればいいのか、全体像を捉えながら一つずつ整理していきましょう。

また、各ステップを実践する際の失敗に陥りやすいポイントや注意点も紹介しているので、そちらも併せてご確認ください。

1-1.【現状分析】倉庫業務やシステムの課題を洗い出す

まずは、現状分析を行い倉庫業務や既存システムの課題を洗い出しましょう。

WMSの導入を検討しているということは、既存システムでの倉庫運用に人手不足やミスの頻発など、何らかの問題を抱えている可能性が高いと考えられます。

こうした課題の根本原因を明らかにするのが現状分析です。

現状分析で生産性向上の阻害要因を特定することで、倉庫業務の改善点が可視化され、WMSに求める機能や仕様を決める際の判断材料になります。

現状分析の一般的なやり方には、主に次のようなものがあります。

| 現状分析のやり方(例) |

| 1.現行の業務フロー(入荷~出荷まで)を書き出す

図で可視化すると良い |

| 2.数値化できるものを記録する

業務ごとの作業時間・人数・回数など |

| 3.管理者から見た課題がありそうな工程をピックアップ

1と2で集めた情報の中に「ここでミスが起きやすい」「この工程に時間がかかっている」などの課題を洗い出す |

| 4.倉庫内のレイアウト・作業動線を図に起こす

生産性向上の阻害要因(無駄な移動が多いなど)が隠れていないか探す |

| 5.現場スタッフへのヒアリングを行う

「この業務は一部のスタッフにしか対応できない(業務が属人化している)」など、管理者にはこれまで共有されてこなかった課題が見つかる可能性がある |

| 6.過去に荷主や顧客からもらったクレーム、発生したトラブル(納期遅れなど)を収集する |

| 7.基幹システムなど既存システムにおける機能配置やシステム連携仕様確認

今後何の機能をWMSに持たせるべきか、どのシステムとどのように連携するか、といった観点の思考が必要になってくるので、既存システムの現状を把握(IT部門などと連携して実施) |

ただし、ここで問題になってくるのが、上記のような現状分析を社内のリソースだけで精度高く行える企業はほぼいないという点です。

| 現状分析でつまずきやすいポイント |

|

上記のようなポイントでつまずき、精度の低い現状分析をしてしまった場合、すぐに目に見える問題が発生するわけではありません。

そのため、表面上はWMSの導入準備を順調に進めることができます。

しかし、課題の洗い出しが不十分・誤っていたことによってその後の工程(「1-5.要件定義」「1-7.受け入れテスト(UAT)」など)で問題が表面化し、プロジェクトが行き詰まる恐れがあります。

【現状分析の精度が低いことによるプロジェクトの破綻(イメージ)】

こうした問題はベンダーとの契約後に発覚するため、最悪の場合それまでにかけたコスト・時間が全て無駄になってしまうケースもあります。

どのような失敗シナリオが考えられるのか、より具体的な例を記事の後半「4-3.ベンダーへの要求事項が整理できておらず要件定義が行き詰まる」にて紹介しているので、必ずご確認ください。

| Q.現状分析で失敗しないためにはどうすればいいのか?

A.まずは失敗のリスクを十分に知っておくこと、そのうえで外部のコンサルに支援を依頼するのがお勧め 社内の人間だけでWMS導入をしようとする際、最も怖いのは、「よくある失敗」の落とし穴を知らずにプロジェクトを進めてしまい、その穴に落ちてしまうことです。 まずはどのような失敗のリスクがあるかを知り、回避策を考慮に入れながら進めることが重要だと言えるでしょう。 そのうえで、確実に精度の高い現状分析を行うには、基本的にその道のプロである外部コンサル(物流ITコンサルタント)に依頼するしかないというのが本記事の結論です。 数多くの企業のWMS導入支援を行ってきたコンサルであれば、過去の事例や知見をもとにつまずきやすいポイントを事前に把握し、業務・システム双方の面で失敗の芽を摘みながら確実にプロジェクトを前進させることができます。 ※コンサルについては、記事の終盤「5.WMS導入を着実に成功へ導く鍵は「早めにプロに相談し並走支援してもらう」こと」で詳しく解説しています。 |

1-2.【To-Be像策定】WMS導入で実現したい未来を明確にする

続いて、WMS導入で実現したい「To-Be像」を策定します。

| 【To-Be像とは?】

企業・組織・システムのあるべき姿や理想の状態を明確にしたもの |

現状分析で可視化した課題をもとに、その課題をWMSでどう解決していくか、理想の未来を明確にしましょう。

To-Be像策定の一般的なやり方には、主に次のようなものがあります。

| To-Be像策定のやり方(例) |

| 1.課題の仕分けを行う

現状分析で洗い出した各課題を

の3つに仕分ける |

| 2.WMSで実現したい未来の明確化

1で「システムレベル(WMSや他システムへの機能配置)で改善可能なもの」に仕分けた課題に対して、WMSでどう解決していくかを言語化する 例)

|

| 3.WMSを導入した後の未来像をドキュメントに落としていく

2で言語化した未来の実現に向け、システム面ではWMSに求められる機能の洗い出しやシステム間連携の明確化が必要となり、業務面では導入後の業務フローやマテリアルフローの整備が必要となるため、それらをドキュメントとしてまとめていく 例)

※作業効率を劇的に向上させたい・自動化を推進したい場合は、マテハン・ロボットのリサーチもしておくと良い |

※「そもそもWMSにどんな機能があるか、どんな課題を解決できるかがよくわかっていない」という場合は、WMSの機能について詳細に解説した以下の記事をご覧ください。

上記のやり方を見て

「実現したい未来と言われても、それがイメージできない」

と感じられた方も多いかもしれませんが、To-Be像の策定は、現状分析と同じく社内のリソースだけで精度高く行うのが難しいのが実情です。

| To-Be像策定でつまずきやすいポイント |

|

精度の高いTo-Be像を策定するには、IT知見を持ち合わせ、かつ課題に対して多角的な解決策を打ち出し検討する、コンサル的な能力を持った人材が必要です。

精度の低いTo-Be像を策定してしまった場合、「1-5.要件定義」「1-7.受け入れテスト(UAT)」の段階でプロジェクトが行き詰まる恐れがあります。

どのような失敗シナリオが考えられるのか、より具体的な例を記事の後半「4-4.UATのシナリオが作成できず導入が頓挫する」にて紹介しているので、不安がある場合は必ずご確認ください。

1-3.RFP(提案依頼書)を作成する

続いて、RFP(提案依頼書)を作成します。

RFPとは、WMSベンダーに対して

「うちの倉庫でこういうことをしたいので、それが実現できるWMSを提案してください」

といった要望をまとめて送付する書類のことであり、その後のベンダー選定がうまくいくかどうかを左右する、非常に重要な工程です。

具体的には、以下のような情報をまとめて、複数社のベンダーに送付しましょう。

| RFPに記載する内容(一例) | |

|

ただし、RFPを作成する際に以下のようなポイントでつまずく企業も少なくはありません。

| RFP策定でつまずきやすいポイント |

|

RFPは事業会社(依頼主)自身で作成するのが一般的ですが、作成のスキルやノウハウがない場合は

・プロ(外部の物流ITコンサルタントなど)に提案依頼書の作成代行を依頼する

・WMSの導入目的・予算・希望納期など最低限の要件だけをまとめ、細かい提案内容はベンダー側に委ねる

のいずれかを選択する必要があります。

しかし、現場の業務について細かく把握していないベンダーに提案の全てを任せた場合

・不要な機能を追加されてしまう

・必要な機能が抜け漏れる

・期待効果の薄いベンダーとのコミュニケーションコストがかかる

といったリスクがあるため、外部コンサルに代行依頼するのが賢明だと言えるでしょう。

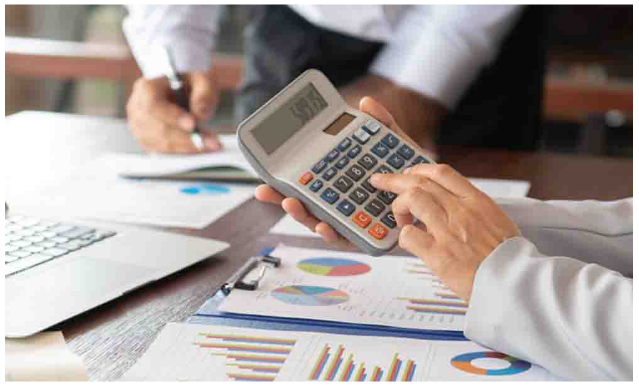

1-4.ベンダーを選定する

続いては、WMSベンダーを選定します。

RFPの提出後、ベンダーから提案書が提出されるので、提案内容・実績・費用などを比較してWMS導入を依頼する会社を決めましょう。

| ベンダーから提案してもらう内容(一例) | |

|

上記の内容から、

・自社の希望とマッチしている

・WMS導入成功の見通しが立つ

と最も感じられる一社を選びます。

その他、同じ業界・業種にWMS導入の実績があるかなども選定ポイントに含めると良いでしょう。

ベンダー選定は決して簡単な作業ではなく、つまずきやすいポイントとしては次のようなものがあります。

| ベンダー選定でつまずきやすいポイント |

|

比較検討が十分にできず、ベンダー選定に失敗してしまった場合、

「時間と費用をかけて完成したシステムなのに使いづらく機能も不十分。他のベンダーを選んでいればもっとスムーズに実装できた機能だったと後からわかった」

といった状況に陥ってしまう恐れがあります。

(こちらのケースの詳細は、記事の後半「4-2.自社の希望とマッチしていないベンダーを選んでしまう」をご覧ください。)

日本には30社以上のWMSベンダーが存在し、得意分野や技術的な対応力はそれぞれ異なります。

多くの選択肢の中から自社の課題を解決してくれる「最高の一社」を選ぶには、専門知識に基づいた高いリサーチ力・判断力が必要です。

以上のことから、WMSベンダーを正しく選定するには社内の人間だけで意思決定せず、第三者のプロに頼るのがベターだと言えるでしょう。

なお、日本にはどのようなWMSベンダーがいるのか、選定のポイントをもっと詳しく知りたいという場合は、31社のベンダーを一覧で比較した以下の記事を参考にしてください。

1-5.要件定義を行う(ベンダー主導)

ベンダーを選定し契約した後は、要件定義を行います。

要件定義とは、WMSに求める機能や他システムとの連携方法などを、ベンダーと一緒に具体的にすり合わせ明確にしていく工程です。

具体的には、次のような流れで要件定義を進行します。

| 要件定義の流れ(イメージ) |

| 1.提案内容のブラッシュアップやすり合わせ

提示したRFPに対し提案を受け発注を決めたものの、提案時にはすり合わせきれていなかった内容や詰められていなかった点に対して再度ヒアリングやディスカッションの場を持ち、ベンダー側が要件定義書の作成を行える状態にする 「うちで技術的に可能な範囲はここまで、この課題は解決できるがこれは難しい」といったすり合わせの場になるので、事業会社側は開発工数・コストの見積や追加要望の伝達(あれば)をこのタイミングで行う ※ベンダーがフォローできるのはシステム面のみ。業務面の問題は事業会社側が解決しなければならない |

| 2.ベンダーによる要件定義書の作成

[1]ですり合わせた内容をもとに、ベンダーが要件定義書を作成 |

| 3.ドキュメントレビュー

[2]でベンダーが作成した要件定義書の内容を、事業会社側で精査し内容・認識をすり合わせる。 両社が合意したところで要件の確定となり、開発がスタートする |

※赤字部分は事業会社側が行う作業

※実際の流れはベンダーや開発規模などによって異なる

このように、要件定義は基本的にベンダー主導で行われますが、事業会社側も積極的に意見・関与しながら進行させていくことが重要です。

要件定義でつまずきやすいポイントには、次のようなものがあります。

| 要件定義でつまずきやすいポイント |

|

本工程において重要なのは、ベンダーに対する要求をどれだけ明確に、詳細に伝えられるかという点です。

ベンダーはシステムのプロフェッショナルである一方で、依頼主である事業会社の業務のことを詳しく理解してるわけではありません。

そのため、要件定義時に事業会社からベンダーへ伝える要求事項に不足があった場合、「ベンダーから見て必要だと思う機能・仕様」と「実際に事業主側が求めているシステム」にズレが生じる危険があります。

この場合、どのような失敗シナリオが考えられるのか、より具体的な例を記事の後半「4-3.ベンダーへの要求事項が整理できておらず要件定義が行き詰まる」にて紹介しているので、ぜひご確認ください。

1-6.設計・開発(ベンダー主導)

続いては、いよいよシステムの設計・開発に入ります。

要件定義で確定した要件をもとに、ベンダーがシステムの構造や画面・機能を設計し、WMSを構築します。

基本的にはベンダー主導で進む工程であるため、失敗の注意点等は特にありませんが、

・進捗の確認

・基本設計書、詳細設計書に対するレビュー

が発生するため、ベンダー側が提出してくる成果物を漏れなくレビューすることは求められます。

また下記の受け入れテスト(UAT)やトレーニングの準備については、この設計・開発期間と並行して行っていく必要があります。詳細は次でご説明します。

1-7.受け入れテスト(UAT)やトレーニングを行う

システムの開発が完了したら、受け入れテスト(UAT:User Acceptance Test)や業務トレーニングを行います。

1-7-1.UAT

UATとは、実際の業務データを用いて、新しい業務フローが想定通りに機能するかどうかを、ユーザー目線で検証する工程です。

これは単に「システムが問題なく作動するか」というテストではなく、「WMS導入後の新業務がイメージしていた通りに再現できるかを確かめるテスト」とイメージしておくと良いでしょう。

具体的には、以下のような作業が必要になります。

| UATのやり方(例) |

| 1.UATシナリオの作成

業務の流れに沿って実際にどのような操作・確認を行うかを具体的に言語化する 操作手順はもちろん、WMS導入によって期待される効果も数値化し、どうすれば「WMS導入に成功した」と言えるのかの基準を明確にしておく |

| 2.UATテストの実施

自分たちが理想としている業務を再現できるか、事業会社自らチェック |

手順そのものは一見シンプルなように見えますが、UATを実行する際には、以下のようなつまずきやすいポイントが存在します。

| UATでつまずきやすいポイント |

|

UATは、これまでの工程の「答え合わせ」のような役割を果たすため、この段階で初めて「失敗」に気づくケースも少なくありません。

例えば、「UATのテストシナリオを作成できない」と行き詰まった企業の場合、これまでの現状分析やTo-Be像策定で自分たちが理想とする業務を言語化できていなかったことになります。

本来であれば必要だったはずの機能も要件定義の時点でベンダーに伝えられておらず、すでに多額の開発費用と時間をかけてしまった段階でプロジェクト失敗に気づく、といった最悪のシナリオに発展しかねません。

質の高いUATシナリオを作るには、プロのコンサルの支援を受ける等の対策が有効ですが、本章ではまず「UATテストはこれまでの失敗が発覚しやすい工程」だということを認識しておきましょう。

なお、UATのシナリオ作成に行き詰まった失敗例は、記事の後半「4-4.UATのシナリオが作成できず導入が頓挫する」で詳しく紹介しています。こちらも併せてご覧ください。

|

【コラム:マスタの整備やクレンジング活動も必要】 新WMSで利用するマスタ(例:配送先名称や在庫区分など)を、新システムに合わせて新規に作成したり、変更したりする必要があります。 既存の基幹システムや旧WMSで利用しているマスタがそのまま使えない場合や(追加項目の設定が必要など)、新たに手動で作成する必要がありますし、使えるとしても新システムにそのまま移行できないケースもあります。 そのまま移行できないケースの例でいうと、名称が長すぎるため新システムでは桁数制限に引っかかるケースなどです(名称が20桁までしか入らないが、配送先名称に○○支店や部署名まで入っていて20桁に収まらないなど)。 その場合は20桁に収まるよう、既存システム側でマスタデータをクレンジングする必要があります。 尚、この作業は本番までにやれば良いというものではなく、UATやトレーニング開始前には必要になります。なぜなら実データを用いてUATやトレーニングを行えないと、それらの品質低下につながるからです。 100%本番レベルにしないといけない訳ではないですが、UATやトレーニングの品質を保つためにも原則的には本番レベルで準備しておくことが求められます。 |

1-7-2.トレーニング

WMSを導入した新しい業務フローを実行してもらうため、現場スタッフへのトレーニング・教育が必要になります。

具体的には、次のような作業が必要になります。

| 従業員のトレーニングでやること(例) |

| ベンダーと共同で行うこと |

※操作方法を現地でレクチャーしてくれるベンダーも存在する |

| 事業会社自身で行うこと |

|

1-8.データ移行・導入を実行する

受け入れテストやトレーニングが無事に完了したら、データ移行・導入(本番移行)を実行します。

既存システムからデータをWMSへ移行し、本番稼働に向けた最終準備を整える工程です。

こちらの工程で事業会社側が行う作業は、次のようなものがあります。

| データ移行・導入でやること(例) |

|

基本的にはデータ移行・導入はベンダー主導で行うため、事業会社側は現場の受け入れ体制を整えましょう。

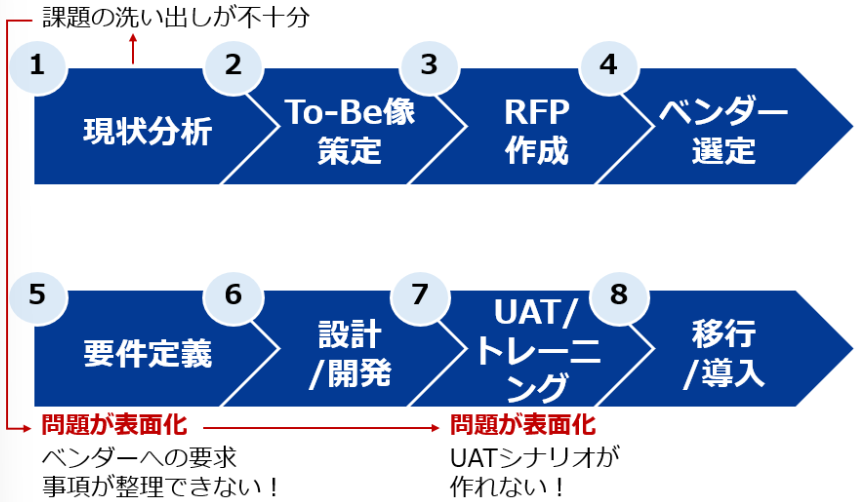

2.WMSの導入にかかる費用

WMSの導入にかかる費用は、製品のタイプや使いたい機能によって大きく変わりますが、タイプごとの大まかな費用相場は以下のとおりです。

| タイプ別・WMSの費用相場 | ||||

| 製品タイプ | イニシャルコスト | ランニングコスト | 5年間利用した総コストの相場※ | |

| SaaS型 | 100万円~

【内訳】

|

月額20万円~

【内訳】

|

1,300万円~ | |

| パッケージ型 | 数千万円~

【内訳】

※開発規模によって大きく変動する |

開発費の10%程度 + 年間300万円~【内訳】

|

6,000万円~ | |

| スクラッチ型 | 数千万~数億円 【内訳】

※開発規模によって大きく変動する |

開発費の10%程度 + 年間500万円~【内訳】

|

1億3,000万円~ | |

※予算イメージの目安として、導入後5年程度稼働させた場合のトータルでかかるコストの概算

上の表にも記載したとおり、WMSには大きく分けて

・SaaS型

・パッケージ型

・スクラッチ型

の3タイプがあり、それぞれの違いを比較してまとめると、以下の表のようになります。

| タイプ | イニシャルコスト | ランニングコスト | カスタマイズの自由度 |

SaaS型

|

◯

低い |

△

比較的高い |

✕

カスタマイズ不可 |

パッケージ型

|

△

比較的高い カスタマイズ費用がかかる |

契約の形態によって異なる

(買い切りタイプであれば低い) |

△

比較的低い |

フルスクラッチ型

|

✕

高い |

△

比較的高い 自社メンテナンスが必要 |

◎

フルオーダーできる |

WMSの導入費用は、

・標準機能のカスタマイズ

・複雑な機能の追加

・他システムとの連携

など、自由度の高いWMSを実装しようとすればするほど高額になります。

十分な費用対効果が得られるWMSを導入するためには、

・現状分析で自社の課題は何かを徹底的に洗い出す

・課題を過不足なく解決してくれるWMS(ベンダー)を選ぶ

といった手順が必要であり、慎重な検討が必要です。

WMSの費用についてより詳しく知りたい場合は、費用の内訳や注意点について解説した以下の記事をご覧ください。

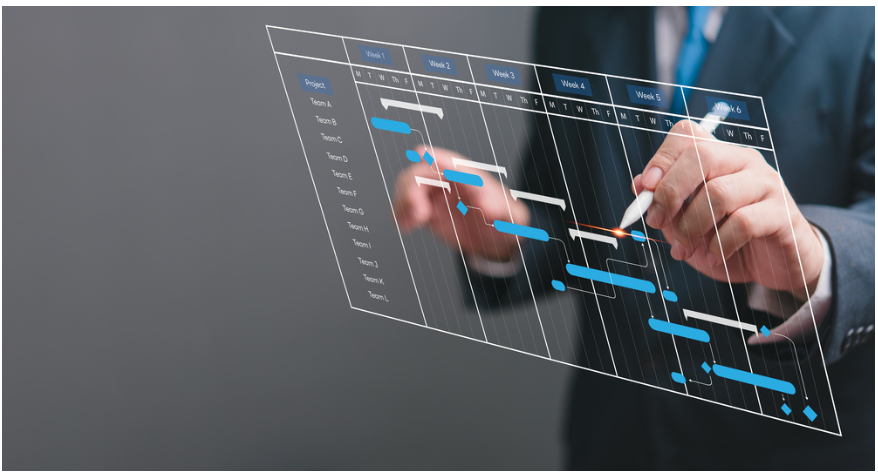

3.WMS導入にかかる期間

WMSの導入にかかる期間は費用と同様、製品のタイプや開発の規模によって大きく変わります。

タイプごとの大まかな目安は以下のとおりです。

| タイプ別・WMSの導入にかかる期間の目安 | |

| タイプ | ベンダー確定後稼働させるまでにかかる期間 |

| SaaS型 | 2~3カ月 |

| パッケージ型 | 6カ月~1年以上 |

| スクラッチ型 | 1年半以上 |

上記に加え、現状分析・To-Be像策定で3ヵ月程度、RFP作成~ベンダー選定までで3ヵ月程度かかるため、検討期間を6ヵ月程度見積もっておく必要があります。

一定の物量がある企業でパッケージ型のWMSを導入する場合、具体的なスケジュールイメージは以下のとおりです。

【WMS導入のスケジュール(イメージ)】

要件定義や設計/開発の工程はベンダー主導で進行しますが、進捗管理や要望のすり合わせといった作業は都度必要になります。

UATやトレーニング以降は、社内でも継続的なリソース投入が求められることを念頭に置いておきましょう。

4.4つのストーリーから見る、WMS導入時によくある恐ろしい失敗

ここからは、当社が実際に支援した企業様から伺った導入時の課題やトラブル事例をもとに、WMS導入で陥りがちな4つの失敗をストーリー形式でご紹介します。

・経営陣を説得できずプロジェクトが頓挫する

・自社の希望とマッチしていないベンダーを選んでしまう

・ベンダーへの要求事項が整理できておらず要件定義が行き詰まる

・UATのシナリオが作成できず導入が頓挫する

WMSの導入にはさまざまな「失敗の落とし穴」があり、それを知らずにプロジェクトを進めるのは非常に危険です。

まずは一般的にどのような失敗が存在しているかを知り、同じ過ちを避けることが成功への第一歩となるため、しっかりと確認しておきましょう。

4-1.経営陣を説得できずプロジェクトが頓挫する

まずは、経営陣を説得できずプロジェクトが頓挫するという失敗例です。

| 経営陣の説得に失敗したA社のケース |

| ストーリー |

| 既存システムでの業務に限界を感じた倉庫管理担当者が情報システム担当者に相談。

両者で話し合い、WMSの導入を本格的に検討しはじめる。 導入に向けて現状分析・To-Be像の策定を行い、ベンダーと話を進めて動いてきたが、その一部始終を経営陣に説明したところ、賛同を得られなかった。 結果、「今の我が社には必要ない」と経営陣が判断を下し、プロジェクトは停止。WMSを導入することなく元のオペレーションを継続することとなった。 |

| 失敗の原因 |

「WMSを導入しなければならない理由」の説得力が弱い

|

| 想定できるダメージ |

| 現状分析・To-Be像策定・ベンダー選定など、事前準備にかけた時間と手間が無駄になる

→ただし、ベンダーと正式に契約する前段階でプロジェクトが頓挫しているため、自社のダメージは比較的少ない。 |

A社のように、「なぜWMSを導入しなければならないのか」「導入することでどんな効果が期待できるのか」の説明を論理的に組み立てることができていない場合、経営陣の了承を得ることは難しいでしょう。

企画段階から経営層を巻き込み、数字や事実をもとに説得力のある資料や説明を用意することが、導入成功の第一歩になります。

4-2.自社の希望とマッチしていないベンダーを選んでしまう

続いて、「自社の希望とマッチしていないベンダーを選んでしまう」という失敗の例を紹介します。

| 自社の希望とマッチしていないベンダーを選んで失敗したB社のケース |

| ストーリー |

| WMSの導入準備が順調に進み、ベンダー選定の段階に差し掛かった。

複数社のベンダーと何度かやりとりする中、流れに身を任せて商談が最もスムーズに進んだベンダーと契約してしまったが、その後の要件定義・基本設計工程でそのベンダーの技術では実現できないことがあると発覚。 改めて他のベンダーを見ると、他のベンダーの方が機能として自社に合っていることがわかった。 |

| 失敗の原因 |

ベンダーの明確な評価基準がない(甘い)

|

| 想定できるダメージ |

| すでに発注してしまっているため後戻りできず、かといって進むと以下のようなホラーストーリーが待っている。

例)

|

B社のようなベンダーとのミスマッチは、WMS導入の効果を大きく損なう要因となります。

ベンダー選定は「表面的なやりとりの相性」ではなく、「自社の解決したい課題とベンダーができることの相性」で判断することが極めて重要であり、客観的な評価基準が定められない企業にとってはベンダー選定は非常に難しい工程だと言えるでしょう。

4-3.ベンダーへの要求事項が整理できておらず要件定義が行き詰まる

続いては、ベンダーへの要求事項が整理できておらず要件定義が行き詰まった失敗例です。

| ベンダーへの要求事項が整理できておらず要件定義が行き詰まったC社のケース |

| ストーリー |

| 倉庫業務の効率化を実現したいC社は、マテハンやロボットの導入も視野に入れた倉庫のスマート化を目指し、新たなWMSの導入を社内で検討しはじめた。

ベンダー選定も無事に終わり、いよいよシステム要件定義のフェーズに入ったが、ここで思わぬ問題が発覚した。 まず既存マテハン/ロボットと連動させる為に必要となる「オーダー情報」「入出庫情報」「在庫情報」などの項目定義や連携タイミングが整理されておらず、要件定義が計画通りに進められなくなった。 さらに既存WMSとWCS間における機能配置が一般的な設計になっておらず、当初予定していたクラウド化が技術的に難しいことが後から判明。システム全体の再設計が必要となり、プロジェクトは行き詰まってしまった。 |

| 失敗の原因 |

|

| 想定できるダメージ |

| ベンダー側の工数や全体工程の遅延

⇒ベンダー側に要件定義の際に伝えるべき必要な情報が事前にまとまっていないことで、プロジェクト自体に大きな遅延を及ぼしてしまう |

C社のように、ある程度準備が進んだ後にプロジェクトの問題が発覚した場合、企業の受けるダメージは当然ながら大きくなります。

要件定義の精度を左右するのは、初期段階での情報の整理です。

既存の業務やシステムの課題・課題改善のために必要なシステムの体制などを洗い出さずにプロジェクトを進めた結果、後戻りできない段階になって大きな見落としが発覚する恐れがあります。

4-4.UATのシナリオが作成できず導入が頓挫する

最後に紹介するのは、UATのシナリオが作成できず導入が頓挫する失敗例です。

| UATのシナリオが作成できず導入が頓挫したD社のケース |

| ストーリー |

| システムのアーキテクチャの老朽化に伴い、旧来のWMSから新しいWMSへの刷新に向けて動いていたD社。

しかし、開発も進みいざUATを実施しようとしたところで、自分たちでUATシナリオを作れないことが発覚。 新しいWMSの導入プロジェクトは頓挫し、WMS刷新の計画は白紙となった。 |

| 失敗の原因 |

|

| 想定できるダメージ |

| 開発費にかけた費用・時間が全て無駄になる(数千万円にのぼるケースもある) |

WMS導入の失敗として最も避けたいのが、UATの段階で問題が発覚するというケースです。

設計・開発が完了し、あとはテストやトレーニングを行い稼働させるだけという状況で致命的な問題が見つかった場合、それまでにかけた費用と時間が全て無駄になります。

新たにプロジェクトを立て直す体力も残っておらず、赤字だけが残るという最悪な状況に陥らないためにも、開発前の工程(現状分析~要件定義)を軽視するのは危険だと認識しておきましょう。

4-5.【結論】現状分析~To-Be像策定の精度が低ければ失敗のリスクは回避できない

これまで、WMS導入における4つのよくある失敗をご紹介しましたが、「現状分析~To-Be像策定の精度が低ければ失敗のリスクは回避できない」というのが本記事の結論です。

ベンダーの本来の役割は、依頼主の要望を実現するシステムを開発・提供することであり、「ベンダーにどのような要望を提示するか」「その要望が自社倉庫改善のために本当に適切なものか」といった判断はの責任は事業会社側にあります。

ベンダーは、依頼主の現場業務をすべて把握できるわけではありません。

そのため、依頼主からの要望に抜け漏れや曖昧さがあると、どれだけ優秀なベンダーでもプロジェクト

成功させることは難しくなります。

以上のことから、WMS導入を成功させるためには、事業会社がベンダーに依存せず現状分析とTo-Be像まとめを高い精度で行うことが極めて重要です。

では、どうすれば現状分析やTo-Be像の精度を高められるのでしょうか。

その答えは、「早めにプロ(物流ITコンサル)に相談し並走支援してもらうこと」にあります。

一体どういうことか、次章で詳しくお話しします。

5.WMS導入を着実に成功へ導く鍵は「早めにプロに相談し並走支援してもらう」こと

ここまで、WMS導入の難しさや失敗のリスクについてお伝えしてきましたが、WMS導入を着実に成功へ導く鍵は「早めにプロに相談し並走支援してもらう」ことです。

一体どういうことか、

・社内の人間だけでベストなWMSを選択・導入するには限界がある

・WMS導入に関する相談・支援は「物流ITコンサル」に依頼するのがベスト

・物流ITコンサルにWMSの導入支援を依頼するメリット・デメリット

の順に解説します。

5-1.社内の人間だけでベストなWMSを選択・導入するには限界がある

「1.WMSの導入手順8ステップ」でもお伝えしてきたように、WMSの導入には失敗しやすいポイントやつまづきやすいポイントが各所に潜んでおり、社内の人間だけでベストなWMSを選択・導入するには限界があります。

特に、準備段階の「現状分析」と「To-Be像策定」はWMSの機能や仕様を決める土台となる重要な工程でありながら、よほど高度な人材が社内に在籍していない限り高い精度で行うことが難しいというのが実情です。

「ベンダーに相談しながら進めれば良いのでは?」

と考える企業様もいらっしゃるかもしれませんが、ベンダーの役割は依頼主の要望を実現するシステムを開発・提供することであり、課題の洗い出し段階から支援を受けることは基本的にできないと考えた方が良いでしょう。

以上のことから、社内の人間だけでベストなWMSを選択・導入するには限界があり、準備段階で

「この課題はシステムではなく業務で解決するべきでは?」

「課題の本質はもっと別のところに隠れているのでは?」

といった業務とシステムの全体を俯瞰しながら支援してくれる第三者の存在が必要だと言えるでしょう。

5-2.WMS導入に関する相談・支援は「物流ITコンサル」に依頼するのがベスト

WMS導入に関する相談・支援は、「物流ITコンサル」に依頼するのがお勧めです。

物流ITコンサルとは企業の物流システム導入をサポートするサービスのことであり、これからWMSを導入しようとしている企業から依頼を受け、現状分析・To-be像まとめ・ベンダー選定といった作業を専門知識に基づいて代行します。

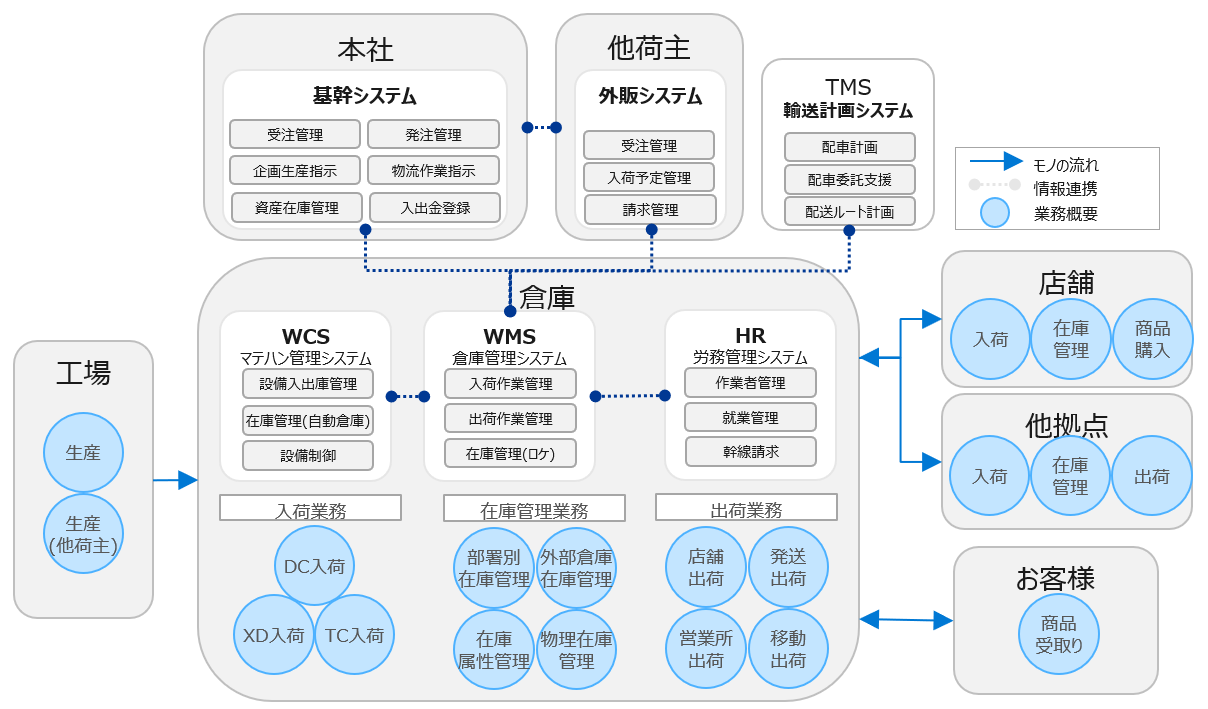

【一般的な物流ITコンサル サービスの全体像】

ベンダーと契約した後も、導入したWMSが完全に定着するまでは物流ITコンサルが並走して支援するケースもあります。

「ベンダーと事業会社の間に入り、第三者視点で提案や作業代行等のサポートをする専門家」といったイメージで認識しておくと良いでしょう。

※物流ITコンサルとはどのようなものかについてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

5-3.物流ITコンサルにWMSの導入支援を依頼するメリット・デメリット

物流コンサルティングサービスを利用するメリット・デメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|

|

専門知識が無ければ難しい現状分析~ベンダー選定をプロに委ねられるというのは、多くのメリットがある一方で、費用面やコンサル会社を選ぶのが難しいといったデメリットも存在します。

物流ITコンサルの費用は、コンサル企業の規模(対応人数)×依頼する期間によって決まり、一般的な相場は以下の表のとおりです。

| 物流ITコンサルの費用相場 | |||

| 企業規模 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |

| 個人コンサル

(1名での対応を想定) |

100万円~ | 300万円~ | 600万円~ |

| 小規模コンサル

(1~2名での対応を想定) |

200万円~ | 600万円~ | 1,200万円~ |

| 中堅コンサル

(2~3名での対応を想定) |

400万円~ | 1,200万円~ | 2,400万円~ |

| 大手コンサル

(2~3名での対応を想定) |

600万円~ | 1,800万円~ | 3,600万円~ |

WMSの導入費用に加えて、上記のようなコンサル費用が上乗せでかかることを考えると、コンサルの選定は慎重に行わなければなりません。

費用面がネックになるという場合は、まずは既存の基幹システム等のベンダーに相談してみるのも一つの方法です。

また、依頼する物流ITコンサルを選ぶ際は、以下のような点に着目すると良いでしょう。

| 良い物流ITコンサルの特徴 | |

|

6.WMSの導入に不安がある企業様。まずはRally Growthの「物流ITコンサル」にご相談ください!

本記事では、これからWMSを導入したいと考えている企業様に向けて、導入にあたっての基礎知識や失敗のリスクなどについてもお伝えしてきました。

ここまでの内容をお読みになって、

「社内の人間だけで意思決定・プロジェクトの進行をするのは限界がありそうだ」

「ベンダー優位に話が進んでしまわないか心配」

「予想以上に費用が高く、失敗時のリスクを考えると導入を踏みとどまってしまう」

といった不安を感じられた場合は、物流ITコンサルティングサービスを手掛ける「Rally Growth」にぜひ一度ご相談ください。

| Rally Growthとは? | |||

| 2021年に創立した、ミドルマーケットを中心としたDX化/新規事業構築支援を行う、ビジネスコンサルティングファームです。

代表の園田を中心に物流業界に知見のあるメンバーが集まっており、主に物流DXに関連する案件を中心に、複数の企業を支援しています。 |

Rally Growthでは、これまで多数の企業のWMS導入支援を行ってきました。

豊富な経験と知識に基づいた広い視点での企画・提案は、

「物流屋とシステム屋、両方の知見を兼ね備えたバランス感覚が信頼できる」

「何かあってもサポートしてもらえるという安心感がある」

と、お客様からもご評価をいただいています。

以下に、Rally Growthならではの具体的な強みや実績をご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

| Rally Growthの強み | |||

|

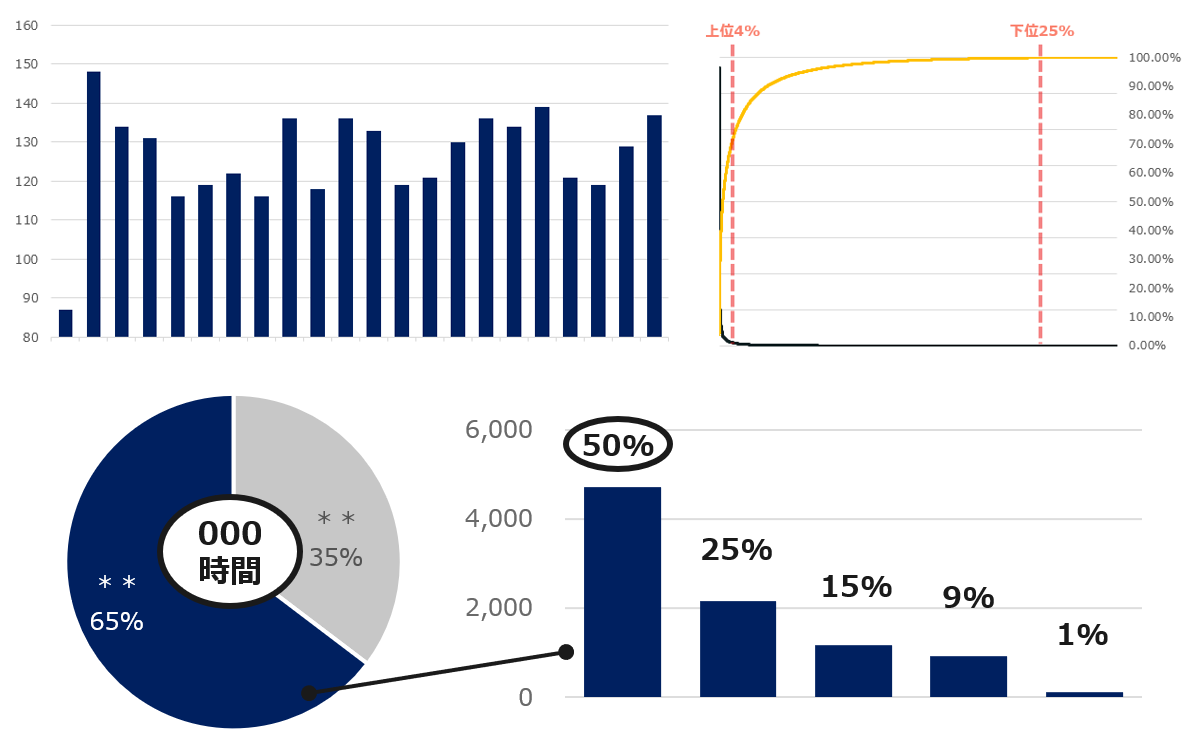

強みその1.徹底的な「現状分析」で、業務・システムの課題を解像度高く洗い出す 定量・定性の両面から現状分析を行い、倉庫管理におけるお客様の課題を立体的に可視化します。

【定量分析のイメージ】

⇒トランザクションデータや業務別の作業時間などを定量分析。業務影響の大きい作業や、効率化が図れる箇所を明確化 【定性分析のイメージ】

⇒現行の業務フローや業務タイムチャートなどを用いて業務を可視化。また現場視察や関係者ヒアリングを通じ、1次情報をもとに課題を明確化 |

|||

|

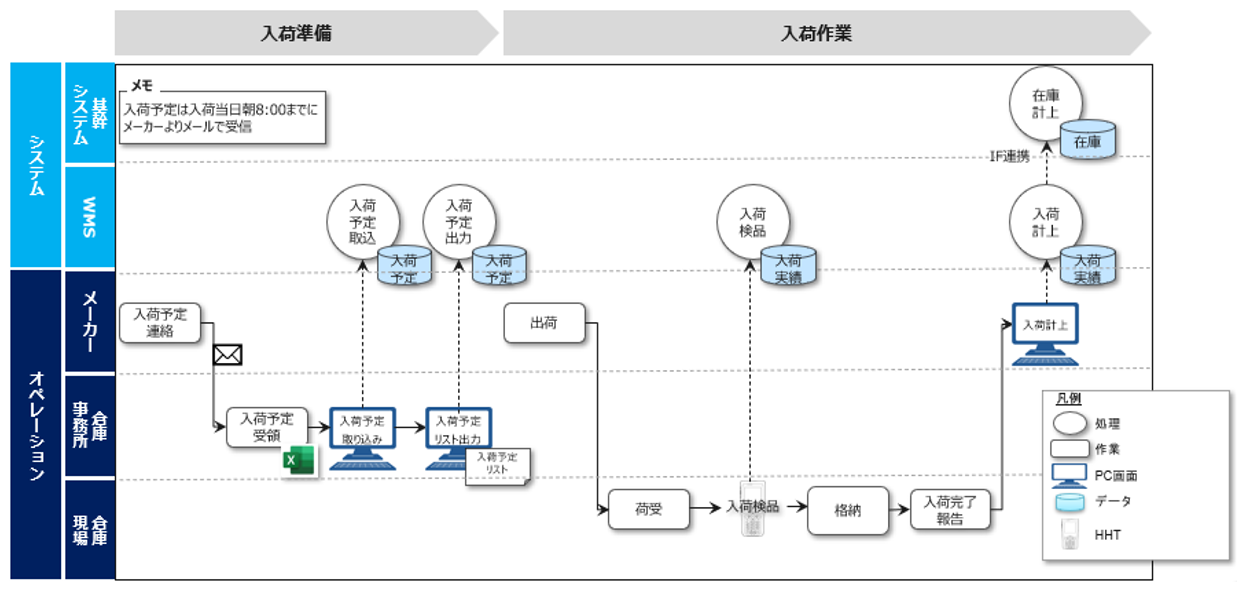

強みその2.業務・システムの両方の視点に立った「To-Be像まとめ」で、導入後の未来が明確になる 現状分析で可視化した内容をもとに、その課題を「業務解決」するのか「システムで解決するのか」を仕分け、システムで解決するものはWMSへの要求事項として明確化していきます。 To-Be像をまとめた後は、それを実現するためのロードマップを策定し、将来へ向けた業務とシステムの「あるべき姿」を具体的に定めます。 【業務の全体図/システム機能配置図のイメージ】

現状分析で見つけた倉庫の課題は、必ずしもWMSの機能によって解決した方が良いとは限らず、業務面で解決できるものもあります。 システムと業務の両方の視点からTo-Be像を描き、WMSベンダーに対しても 「本当にこの機能が必要ですか?」 といった提案ができるのは、Rally Growthの大きな強みです。 |

|||

|

強みその3.独自の評価軸による「ベンダー選定」で、要望とマッチするベンダーを絞り込める Rally Growthでは国内のWMSベンダーの情報をおおむね網羅していることから、お客様の要望を踏まえて「まず話を聞くべき5社」といったベンダーの候補を提案できます。 さらに、WMSベンダーの定性・定量的な独自の評価ノウハウを持っているため、お客様ご自身では難しいベンダー選定もスムーズに行うことが可能です。 【ベンダー評価イメージ】

⇒事前に定めた評価方法に沿って、WMSベンダーをお客様と一緒に評価 |

|

お客様の支援事例 「物流屋とシステム屋を両立するバランス感覚と何があってもサポートしてくれる安心感が決め手」 |

|||

【プロジェクト概要】

将来的に倉庫の省力化・ロボット導入を見据えている一方で、既存のシステムでは機能が不十分であるため、WMSの導入を検討 |

|||

| 【ご依頼の経緯】

当初は「自分たちで調べて決める」という方向性で動いていたが、社内のシステム部門と物流部門で意見を交わしたところ、思うように議論が進まなかった。WMSをどのように運用し、将来に向けて拡張していくかを社内の人間だけで決めるのは難しいと判断し、プロジェクトの伴走者としてコンサルタントを入れることになった |

|||

【Rally Growthのアプローチ】

|

|||

【成果(お客様からの声)】

|

※こちらの事例をより詳しく知りたい場合は、対談形式でまとめた以下の記事をご覧ください。

・倉庫管理における自社の課題は何か

・WMSによって何を解決し、どんな未来を目指すべきなのか

・自社倉庫の未来を託せるベンダーはどこなのか

Rally Growthは、このような簡単には答えを導き出せない問題と徹底的に向き合いながら、お客様のWMS導入を支援します。

WMSの導入に少しでも不安や疑問をお持ちの企業様、まずはお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

Rally Growth株式会社への物流に関するコンサルティング案件のご相談はこちらより承っております。ぜひお気軽にご相談ください。【資料請求】

以下よりRally Growthのサービス資料もご請求いただけます。ご支援の全体像や具体的なご支援プランを掲載していますので、物流を中心としたDX支援のサービスをご検討の方はぜひご一読ください。

<Rally Growth サービス資料イメージ>

7.まとめ

最後に、本記事の重要ポイントをおさらいします。

▼WMSの導入手順8ステップ

| 1.【現状分析】倉庫業務の課題を洗い出す

2.【To-Be像策定】WMS導入で実現したい未来を明確にする 3.RFP(提案依頼書)を作成する 4.ベンダーを選定する 5.要件定義を行う 6.設計・開発を行う 7.受け入れテスト(UAT)/トレーニングを行う 8.データ移行・導入を実行する(ベンダー主導) →WMS導入の成功は、現状分析とTo-Be像をどれだけ高い精度で行えるかにかかっている |

▼WMSの導入にかかる費用

| SaaS型:100万円~

パッケージ型:数千万円~ スクラッチ型:数千万~数億円 |

▼WMSの導入にかかる期間

| SaaS型:2~3カ月

パッケージ型:6カ月~1年以上 スクラッチ型:数千万~数億円 |

▼WMS導入時によくある恐ろしい失敗

→最悪の場合、開発までにかけた費用と期間が丸ごと無駄になるリスクがある →上記のような失敗を防ぐためには、できるだけ早めに「物流ITコンサル」に相談、並走支援してもらうことが重要 |

本記事の内容が、貴社のWMS導入のお役に立ちましたら幸いです。

- この記事を書いた人

-